ご使用のNASにアクセスできないトラブルに直面することは、多くのユーザにとって大きなストレスを与えます。

この記事では、NASへのアクセス障害の代表的な症状、その原因、原因別の具体的な対処法について詳しく解説します。

ただし、個人で対応を進めるとさらに大きなトラブルにつながってしまう恐れがあります。専門的な知識がない方は比較的簡単な対処法を試し、それでもアクセスができないのであれば、早い段階でデータ復旧専門業者へ相談することをおすすめします。

目次

NASにアクセスできない場合の症状例

NASにアクセスできない場合の症状としてよくあるものに以下が挙げられます。

- NAS内の共有フォルダにアクセスできない

- NASの電源がつかない

- NASの本体にエラーメッセージが表示される

- NASから異音がする

上記にあげた症状の中には、重度の障害や復旧ソフトなどでは直せないものもあります。上記の症状で困っていて、NAS内のデータが必要であればデータ復旧専門業者に相談しましょう。

NAS内の共有フォルダにアクセスできない

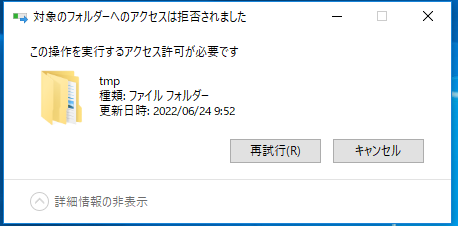

このようなメッセージが表示される場合、NASがオフラインになっているか、NASの設定自体に問題がある可能性があります。代表的なエラーメッセージは次のとおりです。

- アクセスできません。

- このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。

- アクセスが拒否されました。

- アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。

- ユーザー名またはパスワードが正しくありません

- ¥¥ファイルサーバー にアクセスできません・¥¥192.168.にアクセスできません

- ネットワークパスが見つかりません

- エラーを特定できません。

ネットワーク設定を修正しても、エラーメッセージが引き続き表示される場合、使用しているパソコンやNASに障害が生じている可能性がありますので、ご注意ください。

NASの電源がつかない

サーバーやNASの電源ボタンを押してもファンすら回らない場合、次の4つが理由として考えられます。

- NASのACアダプタや、電源ケーブルが破損している

- 各パーツに電力を供給する電源ユニット壊れている

- HDD/SSDが故障している

- 筐体が故障している

筐体故障、電源関係のトラブルが疑われる場合、電源プラグの交換、周辺機器の確認を行いましょう。それでも通常起動しなければ、NAS全体に深刻な障害が発生しており、起動不能の状況におちいっていると考えられます。

もしバックアップが存在しない場合、個人でデータを救出するのは現実的ではありません。理由は、起動しない機器から、データ復旧を行うことが困難であること、一般的な復旧ソフトはNASに対応していないからです。

NASが起動しない・電源が入らない場合、むやみにNASの分解などを行うのは控えてください。データの要不要に応じ、専門業者に対応を依頼することをおすすめします。

NASの本体にエラーメッセージが表示される

NASやサーバーには、メーカーごとに異なるエラーコードやビープ音が割り当てられており、そこから「ファームウェア破損(EMモード)」「HDD不良」「ストレージがアレイから外れた」など障害原因を判断することができます。

ただし、必ずしもエラーメッセージと原因が一致するわけではありません。ほかの障害が併発している可能性もあるため、誤った対応を行うと、状態が悪化することがあります。あくまで「故障の原因を特定する判断材料のひとつ」という前提で参考にしましょう。

NASのメーカー・機種ごとのエラーは、下記の記事で詳しく解説しています。

NASから異音がする

異音が発生する場合、NASに内蔵されているHDDが物理的に故障し、アクセスができなくなっていると推測されます。いつもと違う音が聞こえた場合には電源を切りましょう。通電し続ける・電源の入り切りや再起動、ケーブルの抜き差しなど簡単にできることを試すだけでも状態が悪化してしまいます。

NASにアクセスできなくなる主な原因

NASにアクセスできなくなった際の原因は以下の6つが考えられます。

- NASの設定に問題がある

- ネットワーク設定に問題がある

- ケーブルの接続不良が起こっている

- アクセス制限がかかっている

- 本体が故障している

- HDD・SSDが故障している

NASの設定に問題がある

Windowsサーバーの場合、ファイル共有プロトコルが有効化されてないと「共有フォルダにアクセスできない」といったトラブルが生じやすいといわれます。

NASの設定に問題が疑われる場合、ネットワーク設定を見直すことをおすすめします。

ネットワーク設定に問題がある

ネットワークに問題が生じたことが原因でNASにアクセスができなくなることもありえます。中でもよくある原因として以下が挙げられます。

- ネットワークケーブルが正しく接続されていない

- ネットワーク設定がオフラインになっている

- ネットワークの設定が「パブリックネットワーク」になっている

- ファイアウォール設定が有効になっている

- ネットワーク探索の機能が無効になっている

ケーブルの接続不良が起こっている

電源ケーブルやネットワークケーブルなどケーブル類が損傷している・抜けかかっている・正しく接続されていないことが原因で、NASにアクセスができない・共有フォルダやファイルが開かないなどのトラブルを引き起こすこともありえます。

アクセス制限がかかっている

アクセス権限の設定が正しくないと、NASにアクセスができないことがあります。例えば「管理者からNASへのアクセス権限が付与されていない」「管理者からNASへのアクセスを許可していない」「設定したアクセス権限に間違いや不備がある」などが考えられます。

アクセス権限に問題があってNASにアクセスができない時には接続するパソコンの台数によって対処方法は変わります。

- 1台のパソコンから個人で使っているNASにアクセスができない:管理者権限で設定を確認する

- 1台のパソコンだけが会社のNASにアクセスができない:管理者の方に問い合わせる

複数台のパソコンからNASにアクセスできない時には機器の故障と推測されます。NAS内のデータが必要であれば、NAS/RAIDの対応実績が豊富なデータ復旧の専門業者まで対応を相談するようにしましょう。

本体が故障している

サーバー・NASの筐体は「外的要因」「経年劣化」「過熱」で故障することがあります。

交換が可能なパーツであれば修理が可能ですが、本体のマザーボードが故障すると、サーバー全体が起動しなくなります。マザーボードの故障は交換以外に対応が難しいため、新しいサーバーに移行する必要が生じることもあります。

HDD・SSDが故障している

- 長年使用している

- 地震/停電が起きた直後に使えなくなった

- 複数台のHDD/SSDで赤ランプが点灯している

上記の場合、HDD/SSDが故障している可能性が高いと考えられます。HDD/SSDの障害には大きく二種類あり、それぞれ対応方法が異なります。

論理障害(システム障害/リビルド失敗)

論理障害は、NAS内部のデータに生じた障害です。主な原因は次のとおりです。

- 誤操作による削除・フォーマット

- データ書き込み中の停電・強制終了

- リビルド失敗によるRAID崩壊

特に気を付けたいのがリビルド失敗によるRAID崩壊です。リビルドとは、NAS上でストレージを交換し、システム構成を再構築する作業のことです。しかし、リビルドにはリスクがあり、データ領域で不整合が起こると、新たな障害を誘発する危険があります。

これに限らず、論理障害が発生したNASをそのまま利用・通電すると、データが上書きされる恐れがありますので、内部のデータが必要な場合は、自力での対応は控えましょう。

なお、論理障害はストレージのフォーマットにより、改善されることもありますが、データは消えてしまうので、ご注意ください。

物理障害(経年劣化など)

HDDから「カチカチ」「カタカタ」という異音が聞こえる(もしくは焦げた臭いがする)場合、物理障害が発生していると考えられます。このような状態で使用を続けると、HDDの記録面に傷がつき、データが完全に読み込めなくなる恐れがあります。

1本程度のHDDが破損している場合、新しいHDDに差し替え&リビルドで、対処できることもあります。しかし「同時に複数本のHDDが破損した」または「2本以上のHDDがエラーを起こしている」場合、個人で対応すると、NASの破損を進行させる恐れがあります。

>物理障害が起きたNASからデータ復旧を個人で行うことは、事実上不可能です。ただちに使用を中止し、データ復旧を希望する際は、当社のアドバイザーによる無料電話診断をご利用ください。

物理障害が発生したストレージを自力で修復するのは困難

物理障害を起こしたストレージ(HDD/SSD)からデータ復旧を行うには、精密機器を安全に復旧する高度な専門設備、膨大なデータ復旧件数に裏打ちされた、高度な解析技術が必要不可欠となります。

特にHDDはナノ単位で動作する超精密機器のため、修復にあたっては、クリーンルームなどの専門設備でHDDを開封し、経験を積んだエンジニアが作業する必要となります。また復旧実績が豊富にあるデータ復旧業者であれば、復旧ノウハウや知見が豊富で、高精度でのデータ復旧が可能となります。

物理障害が発生したストレージ(HDD/SSD)で「安全かつ最速でデータを復旧したい」場合、自力で対処せず、信頼できるデータ復旧サービスで無料の初期診断を受けてみることをおすすめします。無料初期診断では、専門家がハードウェアやソフトウェアの問題を診断することで、最適な解決策を提案することが可能です。

デジタルデータリカバリーでは、365日年中無休・最短即日復旧可能で、電話相談およびトップエンジニアによる初期診断も無料で行っております。まずはご相談ください。

NASにアクセスできないときの主な対処法

NASにアクセスできない場合に以下の方法でアクセスできるか試してください。

- 接続できるPC台数を確認する

- PCの再起動を行う

- ネットワーク接続を確認する

- IPアドレスを固定する

- SMB1.0を有効にする

- NASアップデートを行う

接続できるPC台数を確認する

90台のパソコンが接続可能な場合でも、ネットワークを安定して運用できる台数はおおよそ10台以下とされています。

そのため、20台以上ではネットワークが安定せずにトラブルの原因になってしまうため、接続台数をいったん絞って再接続してみましょう。

PCの再起動を行う

パソコンに一時的なエラーや障害が生じていることも考えられます。誰でも簡単にできる対処法としてパソコンの再起動が挙げられます。1度再起動を試しても問題が解決できない場合には、他の対処法を試すことえお検討しましょう。

しかし、再起動を行っても状態が悪化するだけで後悔する結果につながる可能性もあるため注意しましょう。

ネットワーク接続を確認する

NASに接続しようとしているパソコンの、ネットワーク接続の状態が正常か確認しましょう。

現在のネットワークの状態を確認するには、Microsoftの公式サイトを参照してください。

IPアドレスを固定する

NASのIPアドレスは、使い始めの時点では、自動で取得される設定になっています。IPアドレスの固定には別途設定が必要なので、これまでに設定したことがなければ、固定IPアドレスにはなっていません。

なお、前に固定IPアドレスの設定をしていても、周辺機器の再起動などによってリセットされてしまうこともあります。その場合にはIPアドレスの確認をし、固定されていなければ再設定を行いましょう。

IPアドレスを固定する方法は、メーカーによって異なります。

各メーカーによる、IPアドレスの固定についてのページを参考に、設定してください。

SMB1.0を有効にする

SMBとはWindowsのネットワーク上でファイル共有を行うための通信プロトコル(規約)です。SMB1.0はすでに古い規格で、Windows10のパソコンではデフォルトで無効とされています。

- [Windows]キーと[R]キーを同時に押して、[ファイル名を指定して実行]画面を起動。

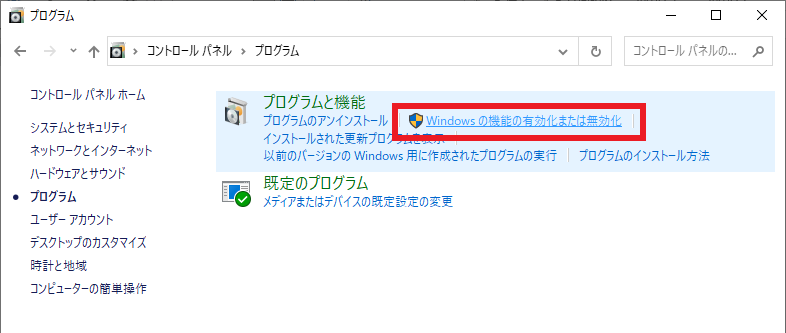

- 名前欄に「control」と入力して[OK]をクリック、「コントロールパネル」を開きます。

- [プログラムのアンインストール]を選びます。

- [Windowsの機能の有効化または無効化]を選びます。

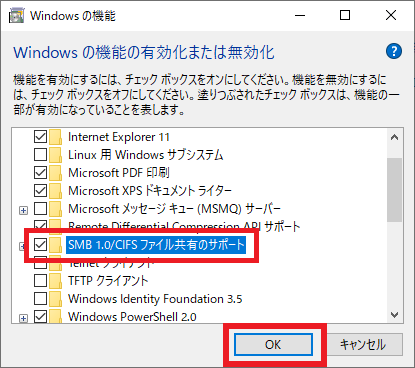

- [SMB 1.0/CIFS ファイル共有のサポート]のチェックボックスにチェック、下のOKをクリック。

- 変更が適用されたら、[今すぐ再起動]をクリックします。

NASのアップデートを行う

アップデートを行うことで下記が見込まれます。

- セキュリティ性能の向上など、より使いやすい状態に更新される

- 不正アクセスを防ぎやすくなる

- NASに不具合が発生している場合、解消されることがある

しかしアップデートを行う前に下記のことを必ず行ってください。

- 万が一に備えてデータのバックアップを取る

- パソコンで動作しているソフトやアプリは終了させる

- セキュリティソフトは一時的に停止させる

種類によっては、自動的にアップデートがわれる機器もあります。どのようにアップデートが行われるか事前に確認しましょう。

手動で更新する場合

事前にファームウェアの更新が必要かどうかを確認するためにファームウェアのバージョンをチェックします。現在のバージョンと最新のバージョンが異なる場合は更新が必要です。

ファームウェアを更新する場合

最新のバージョンのファームウェアをダウンロードします。なお、ファームウェアをアップデートする方法はNASの製品によって異なるため、マニュアルを確認したうえで実施しましょう。

ファームウェアのアップデートで注意したい点

アップデートに時間がかかる点です。ファームウェアはコンピュータを制御するソフトウェアであるため、一般的なソフトウェアのアップデートと比べると時間がかかります。

アップデートが終わらないからとNASの電源を切ってしまうと、アップデートが失敗する原因となってしまいます。

NASにアクセスできないときにやってはいけないこと

NASにアクセスできない場合に絶対にやってはいけないことは下記の3つです。

- 電源のオン・オフや再起動を繰り返す・通電し続ける

- RAIDのリビルドを実施する

- HDDを交換する

電源のオン・オフや再起動を繰り返す・通電し続ける

壊れた原因を突き止めようとして何度も電源をつけたり消したりを繰り返す・通電をし続けることのは大変危険です。

NAS・サーバーの内部にあるハードディスク内ではデータを記録するディスクが高速で回転しており、このディスクに異常や傷がある場合、破損箇所が拡大してしまいます。通電し続けると症状が悪化する可能性が高いため電源はオフのまま保管してください。

RAIDのリビルドを実施する

リビルドとはNAS・サーバーに組まれているRAIDの再構築のことです。一般的には破損したHDD(ハードディスク)やSSDのデータをもとに戻す作業と知られていますが、安易にリビルドを行ってはいけません。

リビルド最中に、別のHDD/SSDにも障害が併発してしまう可能性があるからです。その結果リビルドは失敗となり、本来書き換えられるはずのデータ領域に別データが上書きされ、データ復旧・復元が困難となってしまいます。

HDDを交換する

NASは複数のディスクを使ってRAIDを構築しているものです。NASにアクセスができなくなった際に表示されたエラーコードやエラーメッセージ内容や赤や橙で点滅したランプを見て、特定のHDDをすぐに交換しなければと考えてしまうかもしれませんが、止めておきましょう。

NASにアクセスができなくなった際には1台のHDDではなく、複数のHDDが同時に故障しているか壊れかかっていることが大半です。安易にエラーメッセージやランプの点滅の仕方から故障が疑われる特定のHDDを安易に新しいものに交換するとRAIDのリビルドが自動的にかかり、データを消失させることが起こりえるため、対応には注意が必要となります。

同様にHDDの順番を変える・抜き差しを行ってしまうとデータ消失のリスクが急激に高まってしまいます。

アクセスできないNAS/サーバーからデータ復旧する

ここまで解説した方法でNASにアクセスできない場合のデータ復旧手段は2つあります。

バックアップから復旧する

NASが故障したとしても、バックアップ機能があれば、データ復旧することが出来ます。ただ、注意点として、バックアップ用のデバイスを接続後、バックアップの設定を行わなくてはなりません(デフォルトではオフになっていることが多いです)。

そのため、適切に設定を完了できていないと、データを復旧することは出来ません。仮に、データが復旧できるとしても、バックアップ履歴が古すぎると、希望しているデータを復旧することが出来ないこともあります。

データ復旧の専門業者に相談する

NAS・サーバーに障害が発生し、データ復旧を行う場合、実績のあるデータ復旧業者の相談窓口や無料診断を活用することをおすすめします。

「知識がない」「原因が特定できない」ままでの復旧作業は誤った操作によりデータに悪影響を及ぼします。大切なデータであれば、まずはプロに無料診断を依頼してみるというのが最も確実な選択となります。

ただし、技術力が低い業者に依頼してしまうと、誤った処置によりデータ復旧の可能性が下がってしまう可能性があります。大切なデータを預けるうえでは、価格だけでなく、実績・技術力・復旧環境を確認して、最も信頼できる業者を選びましょう。

メーカーに「修理」を依頼すると、データが消えることがある

サーバーやNASが起動しない場合、通電を繰り返すことで、その他の障害が併発し、最悪のケースではデータを取り戻せなくなる危険性があります。かといってメーカーや販売店に修理に出すと、データが戻ってくる事は基本的にはありません。NASの機器自体は直るものの、 通常、データは全て初期化されてしまいます。

以上のことから、異常を感じた際は、使用を中止し、データ復旧専門家の私たちにご相談ください。まずは、アクセスエラーの原因特定を確実に行うことをおすすめします。

デジタルデータリカバリーでは、年中無休で365日24時間の電話受付・無料診断を行っています。まずはお気軽にご相談ください。

なぜデジタルデータリカバリーでは復旧困難な機器の復旧事例が多いのか

デジタルデータリカバリーはこれまで数々の復旧に成功してきました。復旧事例が多いのには、理由があります。

業界トップクラスの実績

私たちデジタルデータリカバリーは、17年連続で国内売上No.1(※1)。累計50万件以上(※2)の相談実績をもとに、あらゆるデータトラブルと向き合ってきました。

「データが戻ってくるかどうかは、最初の診断で決まる」

そう言っても過言ではありません。

最大の強みは、その“症例データの蓄積数”。

すべての相談内容を電子カルテのように管理し、障害のパターンと復旧手法を社内でデータ化。

これにより、問題の切り分けが圧倒的に早くなり、対応スピードと成功率の向上につながっています。

その結果、48時間以内に対応を完了した件数は全体の約80%。

一部復旧を含む復旧件数割合は91.5%(※3)と、業界でも高水準の成果を出し続けています。

国内最高峰の復旧設備

復旧の成功事例の多さは、デジタルデータリカバリーの技術力の高さを象徴しています。復旧成功の要因として、次の点が挙げられます:

- 蓄積された知見に基づき、障害箇所を正確に特定

- 最新技術を駆使した独自の復旧手法を開発

- 精密な環境での復旧作業(専用クリーンルーム完備)

これらの要素が、他社では対応が難しいケースでも「不可能を可能に」しています。

「他社で復旧できなかった機器のご相談件数8,000件超(※4)」ですので、他社で復旧してもらえなかった機器であっても、デジタルデータリカバリーでは復旧できる可能性もございます。是非ご相談ください。

初期診断・相談まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数50万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

※1:データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを提供し、その売上が総売上の50%以上を占める企業のこと ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2023年)

※2:期間:2011年1月1日~

※3:2023年10月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合。

※4:算出期間:2016年6月1日~

法人向けデータ復旧サービスをお探しの方へ

法人のお客様では、社内サーバやRAID構成のストレージ、業務用PCや外付けHDDといった社内のデータ環境でトラブルが起きると、単なるデータ損失だけでなく、業務停止や情報漏えいリスクにつながるおそれがあります。

「自分で試してよいのか」「どのタイミングで専門業者に相談すべきか」判断に迷われる法人ご担当者様も少なくありません。当社では、法人専任のアドバイザーが状況を伺い、最適な復旧プランをご案内します。

サーバやNASなど機器を社外に持ち出せない場合は、専門エンジニアによる出張訪問での診断・復旧にも対応しています。セキュリティ体制や復旧事例、よくある質問は、以下の法人向け専用ページにまとめています。業務データの復旧でお困りの際は、こちらもあわせてご覧ください。

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。