突然、Windows 10でM.2 SSDが認識されなくなり、作業が止まってしまう──

- 「デバイスマネージャーにSSDが表示されない」

- 「BIOSでもSSDが検出されない」

- 「急にWindowsが起動しなくなった」

こうした症状が発生している場合、SSDが物理的または論理的に故障している可能性があります。特にM.2 SSDは高速で高性能な反面、トラブルが発生すると自力での復旧が難しく、大切なデータが二度と取り戻せなくなるリスクも伴います。

無理な操作や誤った初期化は、状況をさらに悪化させる原因となり得ます。SSDの状態を正確に見極め、適切に対応するには、専門的な知識と経験が不可欠です。

本記事では、M.2 SSDが認識されなくなる主な原因と、対処法を詳しく解説しています。もし「自分では判断がつかない」とお困りでしたら、24時間365日対応・無料の初期診断をご活用ください。今すぐ、あなたの状況を専門家が見極めます。

目次

Windows 10でM.2 SSDが認識されない主な原因

M.2 SSDがWindows 10で認識されない場合のよくある原因は次の通りです。

BIOS設定の不備

BIOSでM.2スロットやSATAモードが無効になっていると、OSがSSDを認識できません。特に「CSM設定」や「Secure Boot」が影響する場合があります。

M.2 SSDの物理的な接続ミス

SSDがスロットに奥まで挿入されていない、ネジで固定されていないなどのミスにより、正常に接続されていない可能性があります。

ドライバーの不具合や未インストール

Windows標準のストレージドライバーが正しく動作していない、またはチップセットドライバーがインストールされていない場合に認識されないことがあります。

SSDの未初期化

新品のSSDは「未割り当て」状態であるため、Windowsの「ディスクの管理」に表示されてもエクスプローラーでは認識されません。

BIOSの互換性問題

古いBIOSバージョンや、CSM(Compatibility Support Module)とSecure Bootの組み合わせによって、M.2 SSDが正しく動作しないケースがあります。

SSD自体の物理故障

Windows10でM.2 SSDが認識されない原因のひとつに、SSD本体の物理的な故障が挙げられます。M.2 SSDは非常にコンパクトな構造をしており、内部の記録セルや基板が繊細にできています。

特に経年劣化によるセルの消耗は見た目では分かりにくく、長期間の使用によってデータの読み書きが不安定になったり、突然SSD自体が認識されなくなったりすることがあります。また、取り付けや取り外しの際の静電気や微細な衝撃でも故障の原因となる場合があります。

異常に気づかずに使い続けると、データへのアクセスが困難になるだけでなく、状態が悪化するリスクがあります。早めの診断と適切な対応が、データを守るためには重要です。

当社では、経年劣化や衝撃などによるM.2 SSDの物理障害にも対応した初期診断を無料で行っており、24時間365日体制でご相談を受け付けています。

【要注意】メーカーや修理業者に依頼することのリスク

「デバイスマネージャーにSSDが表示されない」「BIOSでもSSDが検出されない」――そんなトラブルに直面したとき、多くの方がまずメーカーや修理業者への依頼を考えるかもしれません。

しかし、メーカー対応では記憶媒体が初期化されたり、新品と交換されることが一般的です。その結果、保存されていたデータはすべて失われてしまいます。

失いたくないデータを守りたい場合は、メーカーや修理業者ではなくデータ復旧の専門業者に相談するのが確実です。デジタルデータリカバリーではデータを保ったまま、故障した機器に対応できます。以下の3つの点で多くの方に選ばれています。

- 相談実績46万件以上(2011年1月~)の豊富な対応経験に基づき、個人・法人問わず幅広いトラブルに対応

- 一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(※内、完全復旧57.8%。復旧件数割合=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数。2023年10月実績)という業界トップクラスの技術力

- 他社で「復旧不可」とされた機器の対応実績が7,300件越えにものぼり、独自の復旧技術を保有

大切なデータを守るには、メーカーや修理業者ではなく当社にご相談ください。

M.2 SSDが認識されない場合の対処法

M.2 SSDが認識されない場合、以下の手法を試すことで多くの問題を解消できる可能性があります。それぞれの対処法を詳しく説明します。

BIOSでSSDの設定を確認する

BIOSでは、M.2 SSDが正しく設定されているか確認することが重要です。M.2 SSDが非表示の場合、BIOS設定の見直しが必要です。

- パソコンの電源を入れ、起動時にF2キーまたはDeleteキーを押してBIOSに入ります。

- 「Boot」または「Storage」のタブを開き、M.2 SSDが認識されているか確認します。

- 認識されていない場合、「Enabled」に切り替え、保存して再起動します。

AHCIモードに切り替える

M.2 SSDを正しく動作させるために、「SATA mode」をAHCIに設定することが必要な場合があります。AHCIモードは、SSDの高速性能を引き出すための重要な設定です。

- BIOSで「SATA mode」または「Storage Configuration」を選択します。

- 「AHCI」に設定し、変更を保存します。

- 再起動して、WindowsでSSDが認識されるか確認します。

ドライバーを更新する

古いドライバーは、SSDの認識エラーを引き起こす主な原因の一つです。最新のドライバーを適用することで、トラブルの解消が期待できます。

- 「デバイスマネージャー」を開きます。

- 「ストレージコントローラ」を右クリックし、「ドライバーの更新」を選択します。

- 「最新のドライバーを自動で検索」を選択し、インストールを完了します。

ディスクの初期化を行う

新品のSSDがWindowsで認識されない場合、ディスクが初期化されていない可能性があります。初期化を行うことで、SSDを使用できる状態にします。

- 「ディスクの管理」を開きます。(Windowsキー + Xを押してメニューから選択)

- 未割り当てのSSDを右クリックし、「新しいシンプルボリューム」を選択します。

- 画面の指示に従い、フォーマットを行いパーティションを作成します。

ディスクの初期化はSSDを使用可能にするための基本操作ですが、誤って別のドライブを初期化すると、重要なデータが失われる恐れがあります。

操作に不安がある場合や誤操作が心配な場合は、専門業者に相談することで安全に対応できます。

別のスロットに挿し替える

M.2スロットには互換性の問題や物理的な接触不良がある場合があります。別のスロットに差し替えることで問題が解決することがあります。

BIOSのアップデートを行う

BIOSのバージョンが古い場合、新しいハードウェアに対応していないことがあります。最新のBIOSに更新することで、SSDが認識される可能性が高まります。

- マザーボードメーカーの公式サイトにアクセスします。

- 使用中のマザーボードのモデルを検索し、最新のBIOSファイルをダウンロードします。

- ダウンロードしたファイルをUSBメモリに保存し、BIOSアップデート機能を使用して適用します。

専門業者に相談する

なぜデジタルデータリカバリーでは復旧困難なSSDの復旧事例が多いのか

SSDのデータ復旧は、削除データが即座に消去されるTRIM機能や、コントローラ・ファームウェアによる複雑な管理構造などにより、HDDに比べて難易度が高いとされています。

それにもかかわらず、デジタルデータリカバリーはこれまで数々のSSDの復旧に成功してきました。SSDの復旧事例が多いのには、理由があります。

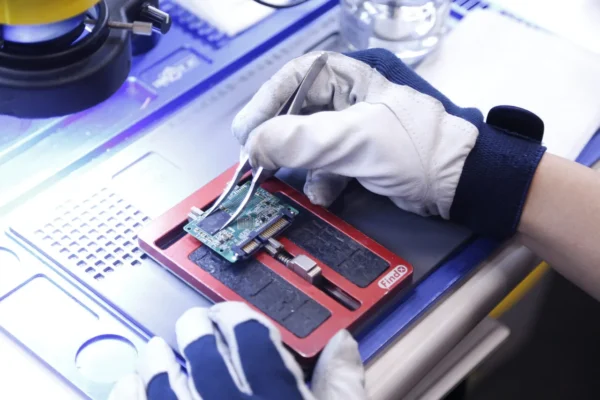

データ復旧専門のトップエンジニアが在籍

SSDの復旧事例が多い理由の一つは、2,000件以上のSDカードやSSDの復旧を手がけてきたメモリ媒体の専門エンジニアが在籍していることです。基板の移植や回路修復といった独自の技術を駆使し、これまで復旧が難しいとされていた障害にも多数対応。さらに、PCやサーバー環境を含む高難度な復旧を120件以上こなしてきた実績もあり、こうした高度な技術力がSSD復旧の成功率の高さにつながっています。

メーカーから復旧不可とされたSSDの復旧事例

メーカーで「素子障害により復旧不可」と診断された外付けSSDから、90%以上のデータ復旧に成功した事例があります。

このSSDは特殊なUSB接続型で、一般的なSSD用・USB用どちらの復旧ツールでも対応できない構造でした。そこで当社では、専用の復旧ツールを自社で開発。約15日間の作業のうち半分をツール作成に充て、ファームウェア修復とデータ抽出に成功しました。

メーカーで断られたケースでも、独自技術によって復旧できる可能性があります。

国内最高峰の復旧設備

SSD復旧の成功事例の多さはデジタルデータリカバリーの技術力の高さを象徴しています。復旧成功の要因として、次の点が挙げられます:

- 蓄積された知見に基づき、障害箇所を正確に特定

- 最新技術を駆使した独自の復旧手法を開発

- 精密な環境での復旧作業(専用クリーンルーム完備)

これらの要素が、他社では対応が難しいケースでも「不可能を可能に」しています。

「他社で復旧できなかった機器のご相談件数7,300件超」ですので、他社で復旧してもらえなかった機器であっても、デジタルデータリカバリーでは復旧できる可能性もございます。是非ご相談ください。

初期診断・相談・見積まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数46万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。