SSD内の大切なファイルが突然見えなくなった、あるいは認識されずアクセスできなくなった――そんな状況に直面して、焦って操作を繰り返してはいませんか?

以下のような症状が出ている場合は注意が必要です。

- SSDが認識されない、またはアクセスできない

- 誤ってファイルを削除・フォーマットしてしまった

- 「初期化しますか?」と表示され、データが消えてしまった

これらのトラブルには、論理障害や物理障害といった原因が絡んでおり、誤った対応をすると復旧の可能性が大きく下がってしまいます。状況を悪化させないためには、適切な対応が重要です。

本記事では、SSDのサルベージ(データ復旧)について原因と対処法を解説します。大切なデータを失わないために、まずは落ち着いて読み進めてください。

失いたくないデータが保存されていた場合は、私たちデジタルデータリカバリーが24時間365日体制で無料初期診断・ご相談を承っております。まずはお気軽にご連絡ください。

目次

SSDサルベージ/SSDデータ復旧が必要となる原因とは?

SSDの障害は「論理障害」と「物理障害」に大別されます。原因ごとに適切な対応が必要で、誤った操作は復旧を困難にします。

誤削除・フォーマット

削除やフォーマット操作でデータが失われても、上書きがなければ復旧できる可能性があります。保存を続けると成功率が低下するため、すぐに操作を止めることが重要です。

認識されない・電源・接続異常

SSDが未認識となる場合、コントローラや接続部の異常が考えられます。通電や抜き差しの繰り返しは損傷を悪化させるため、無理な操作は控え、データ復旧の専門業者へ相談をおすすめします。

ファイルシステム(論理)破損

フォルダが見えてもファイルが開けない、認識が急に失われる場合は、ファイルシステム破損の可能性があります。強制終了やアップデート失敗、容量不足などの積み重ねが要因となります。放置すると状況が悪化するため、早めの対応が必要です。

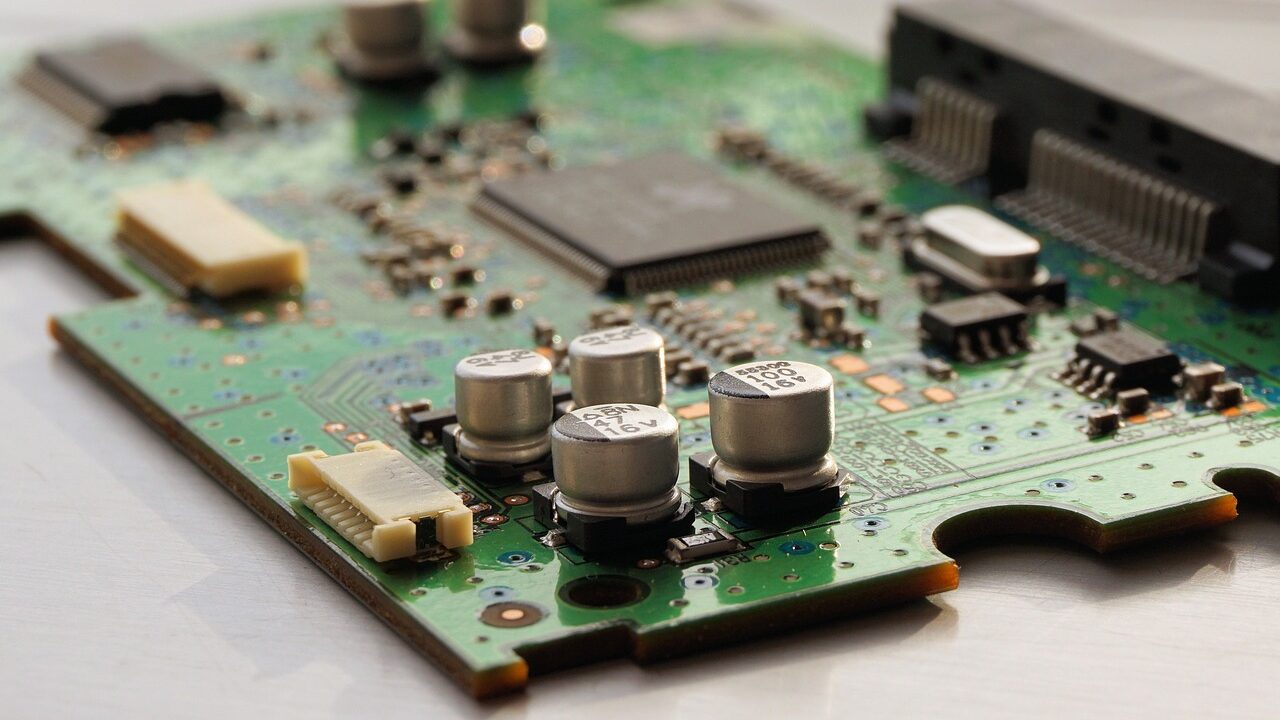

チップ故障・物理的破損

突然の認識不良や異常発熱は、内部チップや基板の故障が原因の可能性があります。以下のような要因が蓄積することで、外見に異常がなくても物理的な損傷が進んでいるケースがあります。

- ノートパソコンや外付けSSDを落とした

- カバンの中で強い衝撃を受けた

- 静電気や高温環境に長時間さらされた

こうした障害は自力での対応が難しく、通電を繰り返すことで状態がさらに悪化するおそれがあります。

当社では、物理障害にも対応可能なクリーンルーム設備を完備し、46万件以上の相談実績(期間:2011年1月以降)と、一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(内、完全復旧57.8%。復旧件数割合=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数。2023年10月実績)の技術力で対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

【要注意】メーカーや修理業者に依頼することのリスク

「SSDが認識されない・アクセスできない」――そんなトラブルに直面したとき、多くの方がまずメーカーや修理業者への依頼を考えるかもしれません。

確かに本体の修理や部品交換は可能ですが、SSDの記憶媒体の初期化・交換によって、データは全て消えてしまいます。

失いたくないデータを守りたい場合は、メーカーや修理業者ではなくデータ復旧の専門業者に相談するのが確実です。デジタルデータリカバリーではデータを保ったまま、故障した機器に対応できます。以下の3つの点で多くの方に選ばれています。

- 相談実績46万件以上(2011年1月~)の豊富な対応経験に基づき、個人・法人問わず幅広いトラブルに対応

- 一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(※内、完全復旧57.8%。復旧件数割合=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数。2023年10月実績)という業界トップクラスの技術力

- 他社で「復旧不可」とされた機器の対応実績が7,300件越えにものぼり、独自の復旧技術を保有

大切なデータを守るには、メーカーや修理業者ではなく当社にご相談ください。

SSDのデータ復旧/サルベージ方法

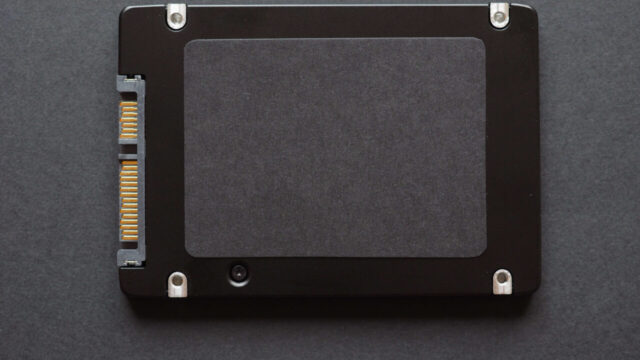

SSDは小型・高速で便利な一方、内部構造が複雑で、HDDとは異なる制御方式が使われています。同じ「認識しない」状態でも、原因や必要な対応はさまざまです。

たとえば、ケーブル交換で改善する軽度なケースもあれば、TRIM機能の影響やチップ損傷など、自力では復旧不可能な重度障害もあります。

SSDのデータ復旧方法は大きく以下の2つに分かれます。

- 復旧用ソフトを使い自分で試す方法

- 専門業者に依頼する方法

どちらを選ぶべきかは、障害の原因やデータの重要度によって異なります。

ごみ箱・クラウド・バックアップの確認

- ご利用のパソコンでデスクトップの「ごみ箱」アイコンを開き、目的のファイル名やフォルダ名が含まれていないか一覧を確認する。

- 見つかった場合は対象ファイルを右クリックし、「元に戻す」や「復元」といった項目を選択して、元の保存場所へ戻す。

- OneDriveやGoogle Driveなど、利用中のクラウドサービスにブラウザまたは専用アプリからログインし、「削除済み」「ごみ箱」「ゴミ箱」などの項目を開いて同様に目的のファイルを探す。

- クラウドサービスにバージョン履歴機能がある場合は、該当ファイルのメニューから「バージョン履歴」や「以前の版を表示」を開き、削除や上書き前の状態に戻せないか確認する。

- 外付けHDDや別のSSD、NAS、クラウドバックアップサービスなど、日常的に利用しているバックアップ先を順番に開き、同じファイルやフォルダが保存されていないか確認する。

「ディスクの管理」や「デバイスマネージャー」で状態を確認する

SSDがエクスプローラーに表示されなくても、「ディスクの管理」や「デバイスマネージャー」では認識されている場合があります。

この場合は物理故障ではなく、ドライブ文字未割り当てや初期化待ち、ドライバ不良などシステム側の問題が原因のこともあります。

ただし「フォーマットしますか」と表示されても、実行するとデータが消えてしまうため要注意です。状態確認のみにとどめ、不明な操作や初期化は避けましょう。

- Windowsでスタートボタンを右クリックし、表示されたメニューから「ディスクの管理」を選択して、接続されているディスクの一覧画面を開く。

- 一覧から対象のSSDと思われるディスクを探し、「未割り当て」「初期化されていません」「フォーマットされていません」などの表示や、不自然な容量表示がないかを確認する。

- 同様にスタートボタンを右クリックして「デバイスマネージャー」を選ぶ。

- 「ディスクドライブ」の項目を展開し、SSDが製品名や型番付きで表示されているかチェックする。

- 「不明なデバイス」や黄色い三角形の警告マークが付いたデバイスがある場合は、そのデバイスを右クリックし、「ドライバーの更新」から自動検索を実行して、改善するかどうかを確認する。

- ディスクの管理やデバイスマネージャーで状態を確認しても改善しない、または表示内容が分からない場合は、その画面のスクリーンショットを保存しておき、専門業者に状況説明用として共有できるように準備しておく。

データ復旧用ソフトを使用する方法

誤削除やフォルダ消失などの軽度なトラブルでは、市販や無料のデータ復旧ソフトが役立つことがあります。これらは削除済みの領域をスキャンし、まだ上書きされていないデータを別の場所にコピーする機能を備えています。

ただし、TRIM機能が有効なSSDでは削除直後に空き領域が自動的に消去されるため、復旧が難しくなることがあります。また、物理的障害やファームウェア障害が疑われるケースでは、復旧ソフトを無理に動かすと状態を悪化させる可能性が高くなります。

復旧ソフトを選定してダウンロードする手順

最初のステップでは、SSDに対応した信頼性の高い復旧ソフトを選ぶことが重要です。対応するOSやSSDの種類、ライセンス形態などを確認し、公式サイトなど安全な配布元から入手します。

また、復旧ソフトは復旧対象とは別のドライブに保存し、できる限りSSDへの書き込みを増やさないように配慮します。

- 現在使用しているパソコンのOS種類(WindowsやmacOSなど)とバージョンを確認する。

- インターネットブラウザを開き、「SSD 対応 データ復旧ソフト」などで検索し、信頼性の高い復旧ソフトの公式サイトを表示する。

- 製品ページで対応OSや対応ストレージにSSDが含まれているか、商用利用の可否など利用条件を確認する。

- 問題がなければダウンロードボタンを選び、保存先として復旧対象のSSDとは別のドライブ(システムドライブや外付けストレージなど)を指定する。

- ダウンロードが完了したら、まだインストールや実行は行わず、次のステップでSSDの接続を整える。

SSDを安全に接続してスキャン準備を行う手順

復旧ソフトを利用する前に、SSDを安全な状態で接続し、不要な書き込みを極力避ける設定を行います。外付けSSDであれば専用ケーブルやケースを使用し、内蔵SSDであれば可能であれば別のパソコンに接続するなど、トラブルが起きている環境への負荷を減らす工夫が効果的です。

- パソコンの電源を一度完全に切り、SSDやケーブルに破損や焦げ跡がないか目視で確認する。

- 外付けSSDの場合は付属のUSBケーブルやケースを使い、ゆるみのない状態でパソコンに接続する。内蔵SSDの場合は、可能であれば別の正常なパソコンにSATAやNVMe対応のアダプタ経由で接続する。

- パソコンを起動し、OSが立ち上がったらエクスプローラーやディスクユーティリティでSSDが認識されているか確認する。

- 常駐している不要なアプリケーションや自動バックアップソフトがあれば終了し、SSDへの自動書き込みが行われにくい状態にしておく。

- 事前にダウンロードしておいた復旧ソフトのセットアップファイルを開き、画面の案内に沿ってインストールを完了させる。

スキャン結果からデータを別の保存先へ復元する手順

準備が整ったら、復旧ソフトでSSDをスキャンし、見つかったデータを別のドライブへコピーします。このとき、復旧したデータを元のSSDに書き戻してしまうと、まだ残っている領域を上書きしてしまうリスクがあります。必ず別のストレージを用意し、そちらに保存することが重要です。

- 復旧ソフトを起動し、画面上のストレージ一覧から障害が発生しているSSDを選択する。

- クイックスキャンとディープスキャンの選択肢がある場合は、まずクイックスキャンを実行し、必要に応じてディープスキャンも続けて実行する。

- スキャンが完了したら、一覧表示されたフォルダやファイルの中から復旧したいデータにチェックを付けて選択する。

- 復元先フォルダの指定画面で、元のSSDとは別のドライブや外付けストレージを選択し、復元処理を開始する。

- 復元が終わったら、別ドライブ側のフォルダを開き、必要なファイルが正しく開けるか、内容に問題がないかを確認する。

SSDのデータ復旧専門業者に依頼する方法

SSDが認識されない、データにアクセスできないといった症状は、物理障害やファームウェア障害が関わっている可能性があり、誤った操作を続けると復旧が困難になります。特に重要なデータが保存されている場合は、早い段階で専門業者に相談することが安全です。

SSDの障害は論理・物理いずれも対応が難しく、TRIM機能の影響や通電の繰り返しで復旧率が低下することもあります。異常を感じたらすぐ電源を切り、現状を維持したまま専門家の無料診断を受けることが、データ保護の第一歩です。

私たちデジタルデータリカバリーは「46万件以上の相談実績(期間:2011年1月以降)」「官公庁・大手企業を含む1万社以上との取引」「クリーンルーム完備」などの体制を整えています。初期診断・見積もりは無料、365日24時間対応しています。SSDの障害に不安を感じたら、自己判断は避け、まずはお気軽にご相談ください。

自力で対応できない場合はデータ復旧の専門業者に相談する

自力で対応できない場合や、機器が物理的に破損している場合、個人での修復は困難です。重要なデータが含まれている場合、データ復旧専門業者に依頼するのが最も安全です。

データ復旧業者では、問題の根本原因を特定し、安全にデータを回復する最善の方法を提案できます。デジタルデータリカバリーでは、相談から初期診断まで24時間365日体制で無料でご案内しています。まずは復旧専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。

デジタルデータリカバリーの強み

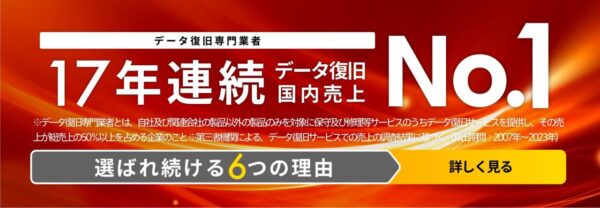

デジタルデータリカバリーは「データ復旧専門業者17年連続データ復旧国内売上No.1」(※1)の実績を持つデータ復旧業者です。

データ復旧の技術力として、一部復旧を含む復旧件数割合92.6%(※2)を誇っています。

他社で「復旧不可能」と判断された機器を、当社が復旧に成功した事例は数えきれません。実際に、他社復旧不可相談件数でも8,000件超 (算出期間:2016年6月1日~) を超えています。

これこそが“データ復旧の最後の砦”と呼ばれる理由です。どんな状態でも、諦める前にまずはご相談ください。最善を尽くしてデータを取り戻します。

※1:データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを提供し、その売上が総売上の50%以上を占める企業のこと。第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2023年)

※2:2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合

相談から初期診断まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数50万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。