- M.2 SSDを搭載したパソコンが突然起動しなくなった

- BIOSでもM.2 SSDが認識されない

- 取り外しても他のPCで読み込めない

目次

M.2 SSDからデータを取り出せない原因

ここでは、M.2 SSDからデータを取り出せなくなる主な原因を4つに分類し、それぞれの背景と注意点について詳しく解説します。

不適切な接続や認識エラー

M.2 SSDには主に以下の2種類の通信規格があります:

- NVMe(PCIe接続)

- SATA(従来のSATA接続)

使用しているマザーボードがこれらに対応していない場合、SSDを認識できないことがあります。また、以下のような要因でもアクセスできないことがあります:

- M.2 SSDの取り付けが不完全

- BIOS設定で該当スロットが無効化されている

このような状況で、無理に修復を試みると、重要なデータを消失してしまうリスクがあります。特に、SSDが認識されていない状態で初期化を行うのは絶対に避けてください。

互換性のない規格の使用

M.2 SSDには、以下のような仕様の違いがあります:

- キータイプの違い(Bキー、Mキー、B+Mキー)

- プロトコルの違い(NVMe / SATA)

これらの仕様が接続先の機器と互換性がない場合、SSDは正常に認識されません。特に古いPCでは、NVMe SSD自体に非対応なこともあります。

さらに、以下のようなトラブルが発生する恐れがあります:

- 非対応スロットに無理やり挿入して端子を破損

- 規格違いに気づかず、認識エラーが続く

こうした原因は一見すると単純なトラブルに見えますが、深刻なデータ損失や、SSDやマザーボード側の物理的故障といった重大な問題に発展することもあります。

特に、物理的な損傷やファイルシステムの破損が関係しているケースでは、自力での復旧は非常に困難であり、誤った対処が「完全な復旧不能」につながる危険性があるため、慎重な対応が求められます。

ファイルシステムの破損

OSの異常終了やファームウェアエラー、ウイルス感染などが原因で、M.2 SSD内のファイルシステムが破損することがあります。ファイルシステムとは、データの保存場所や構造を管理し、パソコンが情報を正しく読み書きできるようにする仕組みです。

この仕組みに異常が起きると、PC上ではドライブ自体が表示されていても、中のフォルダやファイルが見えなくなることがあります。

また、以下のような操作によっても、同様の障害が起きる可能性があります。

- 誤操作による初期化

- 不完全なフォーマット処理

こうした状態で復旧ソフトを使用すると、ファイル構造がさらに崩れてしまい、結果として復旧の可能性が大きく下がる恐れがあります。無理に操作を続けず、専門業者に相談することが安全です。

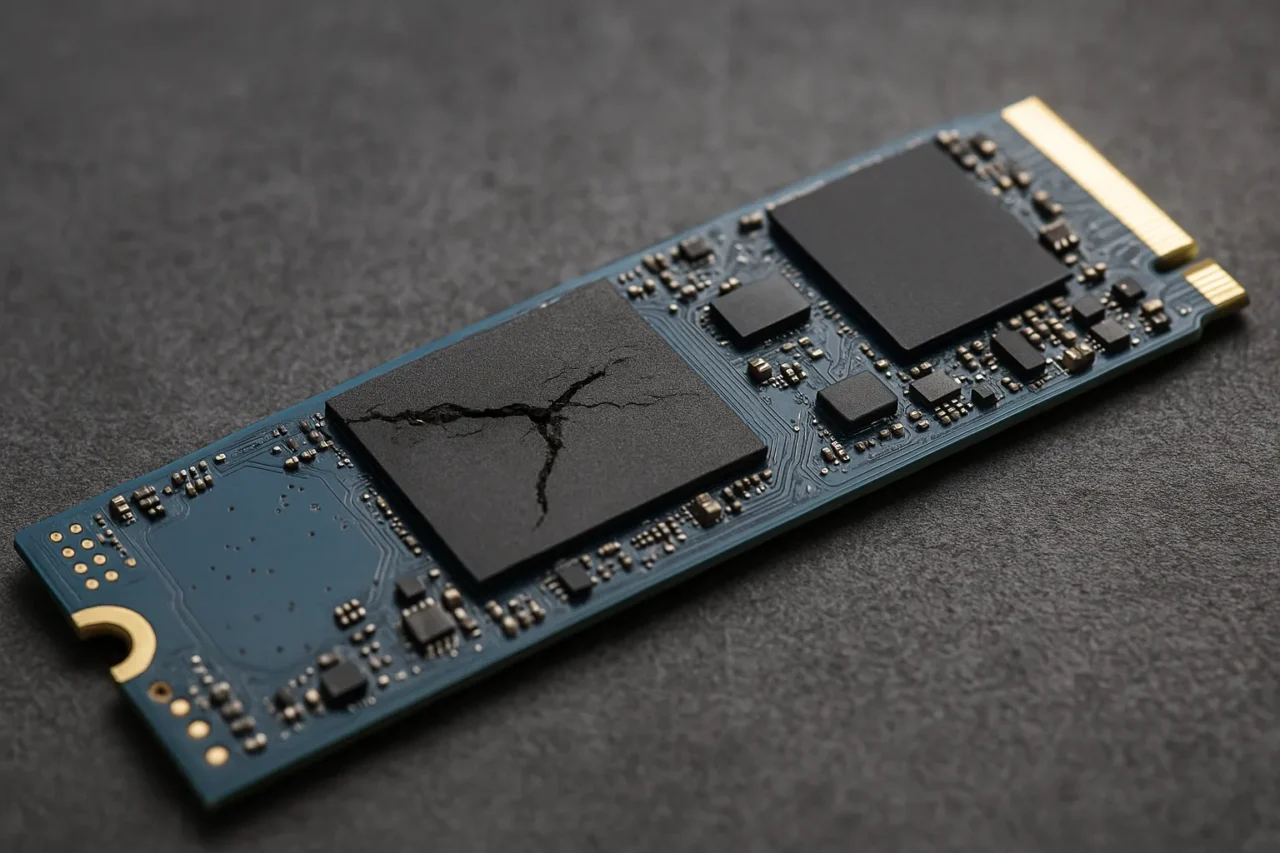

物理的な損傷

M.2 SSDは小型で繊細な構造をしており、経年劣化や、落下・衝撃によって基板やチップに物理的なダメージが生じると、データが完全にアクセス不能になることがあります。また、以下のような要因によっても深刻な障害が発生します。

こうした損傷がある状態で通電を繰り返すと、

- 内部回路がさらに損傷する

- 復旧不能な障害へと発展する

特に、NAND型フラッシュメモリやコントローラチップ自体が破損している場合には、一般的な手段でのデータ取り出しは極めて困難です。

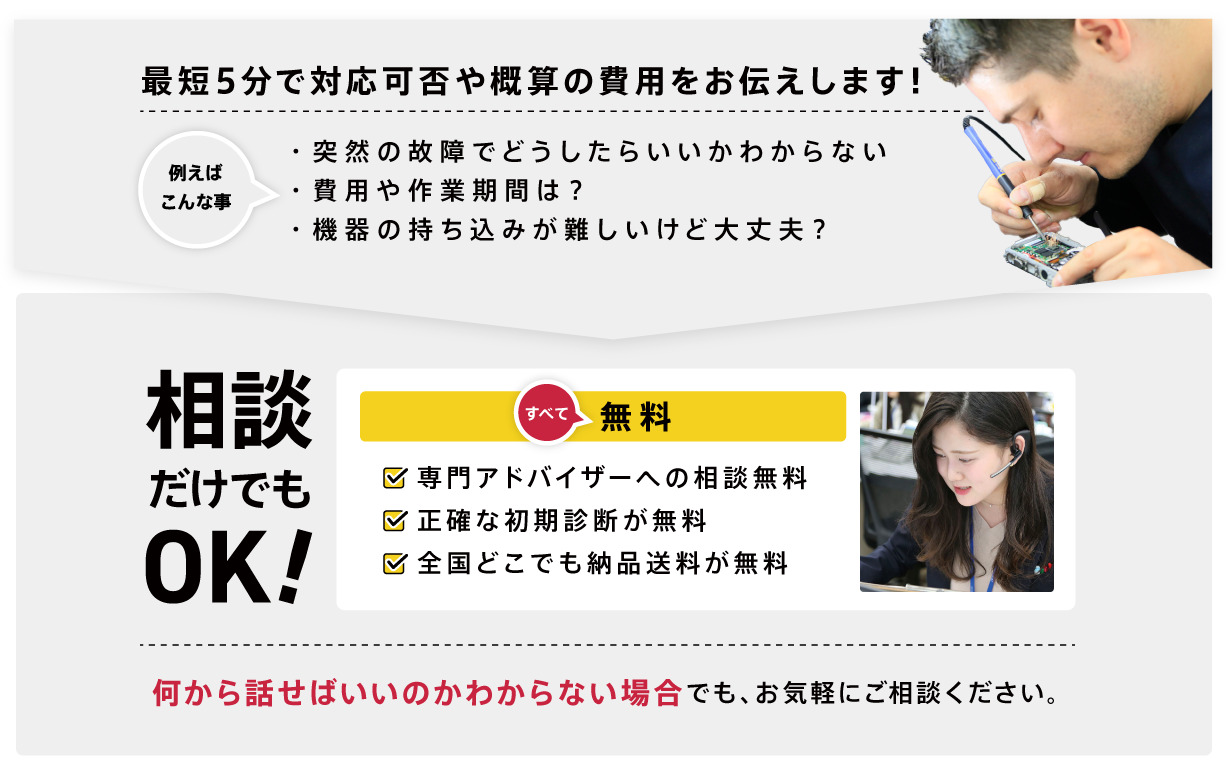

そのため、自力での復元が難しい場合は、以下のような対応が可能なデータ復旧の専門業者への相談が最善策です。当社では、相談から初期診断まで24時間365日無料でご案内しています。まずはお気軽にご相談ください。

【要注意】自力対応が招くデータ損失のリスク

「M.2 SSDが壊れてデータが取り出せない」――そんなトラブルに直面したとき、まずは自力で何とかしようと対応する方が多いと思います。

しかし、誤って初期化や上書きをしてしまったり、無理に取り外して状態を悪化させてしまうケースは少なくありません。特にM.2 SSD内部に物理的な故障がある場合、自力対応を続けることでデータ損傷のリスクが高まります。

専門業者であれば、正確な診断に基づいて最適な方法で復旧を進めるため、データ消失を最低限に抑えることができます。中でもデジタルデータリカバリーは、以下の理由から多くの方に選ばれています。

- 相談実績50万件以上(2011年1月~)の豊富な対応経験に基づき、個人・法人問わず幅広いトラブルに対応

- 一部復旧を含む復旧件数割合92.6%(※内、完全復旧57.8%。復旧件数割合=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数。2025年9月実績)という業界トップクラスの技術力

- 他社で「復旧不可」とされた機器の対応実績が8,000件越えにものぼり、独自の復旧技術を保有

大切なデータを守るには、まずは自力対応よりも専門的な判断が欠かせません。操作を誤る前に、まずは当社にご相談ください。

M.2 SSDからデータを取り出す基本手順

M.2 SSDからデータを取り出すには、いくつかのステップを正確に踏む必要があります。最初に行うべきは、SSDの接続方式や端子の種類を確認すること。次に、適切なアダプタを選び、PCに接続してデータをコピーします。この章では、それぞれの工程を詳しく解説します。

SSDの規格を確認する

M.2 SSDには、SATA接続とNVMe(PCIe)接続という2つの主要なタイプがあります。また、端子の形状も異なるため、正確に把握することでアダプタ選びや接続時のトラブルを回避できます。

接続方式(SATA/NVMe)を確認する

SSDには「SATA」または「NVMe(PCIe)」という2つの異なる接続方式があります。自分のSSDがどちらの方式かを確認することで、適切な接続機器を用意できます。

- SSD本体に印字されている型番や仕様を確認します。

- 「SATA」や「AHCI」と記載されていればSATA接続、「NVMe」「PCIe」と記載されていればNVMe接続です。

- 不明な場合は型番をインターネットで検索して仕様書を確認しましょう。

端子形状(M-Key/B-Key)を確認する

M.2 SSDの端子形状(キータイプ)は、接続アダプタの適合可否に直結する重要なポイントです。ここでは、その違いと確認方法を解説します。

- SSD端子部分の切り欠きの位置を確認します。

- 右側に1つ:M-Key、左側に1つ:B-Key、両側に2つ:B&M Keyとなります。

- 使用するアダプタの対応キー形状と一致しているか必ず確認してください。

適切なUSB変換アダプタを用意する

SSDの接続方式やキー形状が判明したら、それに適したUSBアダプタを選びます。正しいアダプタを使用しないと、PCに接続してもSSDが認識されない恐れがあります。この章では、アダプタ選びのコツと注意点を詳しく解説します。

SATA用とNVMe用を正しく選ぶ

M.2 SSDの接続方式によって、使用すべきUSBアダプタの種類が変わります。ここでは、それぞれに対応したアダプタの選び方を説明します。

- SATA接続のSSDには、SATA専用のM.2→USBアダプタを使用します。

- NVMe接続のSSDには、NVMe(PCIe)専用のUSBアダプタを使用します。

- 接続規格が一致しないとSSDを正しく認識できないため、仕様を十分に確認してください。

信頼性の高い製品を選定する

アダプタにはさまざまな製品がありますが、品質や放熱性の低い製品ではSSDの動作に影響が出る可能性があります。選ぶ際の判断基準を整理します。

- Amazonや家電量販店でレビュー数と評価を確認します。

- 放熱性能に優れたアルミ製ケースや冷却ファン付きアダプタが推奨されます。

- 技適マークやメーカー保証があるかも確認しましょう。

SSDをPCに接続し、データを確認する

アダプタを介してSSDをPCに接続すれば、エクスプローラー上にSSDが表示され、データの確認・コピーが可能です。ここではその接続方法と、認識されない場合の初期対応について解説します。

PCに接続して認識を確認する

SSDをアダプタに接続し、PCのUSBポートに差し込めば、自動で認識されるのが通常です。その確認手順と注意点を解説します。

- USBアダプタにM.2 SSDを接続します。

- PCのUSBポートに差し込み、電源が入ったことを確認します。

- エクスプローラーを開き、SSDが表示されていれば正常に接続されています。

認識されない場合のチェックポイント

PCに接続してもSSDが認識されない場合は、いくつかの基本的な確認ポイントを押さえることで、原因を特定できます。

- 他のUSBポートでも試してみます。

- デバイスマネージャーで「ディスクドライブ」にSSDが表示されているか確認します。

- 別のPCでも認識されない場合は、アダプタの相性やSSD自体の障害が疑われます。

SSDが起動しない、データが見えないといったトラブルが、基本的な対処で解消しない場合は注意が必要です。物理的な損傷やファイル構造の破壊など、重度の障害が疑われる状態では、自力での復旧が難しくなる可能性があります。

このような状況で無理な操作を続けると、データが上書きされてしまい、完全に復旧不能となるケースも少なくありません。異常を感じた時点で、すぐに専門のデータ復旧業者へ相談することが、データを守る最善策です。

なぜデジタルデータリカバリーでは復旧困難なSSDの復旧事例が多いのか

SSDのデータ復旧は、削除データが即座に消去されるTRIM機能や、コントローラ・ファームウェアによる複雑な管理構造などにより、HDDに比べて難易度が高いとされています。

それにもかかわらず、デジタルデータリカバリーはこれまで数々のSSDの復旧に成功してきました。SSDの復旧事例が多いのには、理由があります。

データ復旧専門のトップエンジニアが在籍

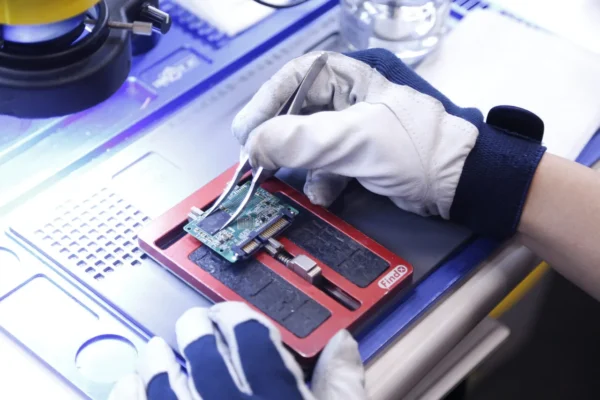

SSDの復旧事例が多い理由の一つは、2,000件以上のSDカードやSSDの復旧を手がけてきたメモリ媒体の専門エンジニアが在籍していることです。基板の移植や回路修復といった独自の技術を駆使し、これまで復旧が難しいとされていた障害にも多数対応。さらに、PCやサーバー環境を含む高難度な復旧を120件以上こなしてきた実績もあり、こうした高度な技術力がSSD復旧の成功率の高さにつながっています。

メーカーから復旧不可とされたSSDの復旧事例

メーカーで「素子障害により復旧不可」と診断された外付けSSDから、90%以上のデータ復旧に成功した事例があります。

このSSDは特殊なUSB接続型で、一般的なSSD用・USB用どちらの復旧ツールでも対応できない構造でした。そこで当社では、専用の復旧ツールを自社で開発。約15日間の作業のうち半分をツール作成に充て、ファームウェア修復とデータ抽出に成功しました。

メーカーで断られたケースでも、独自技術によって復旧できる可能性があります。

国内最高峰の復旧設備

SSD復旧の成功事例の多さはデジタルデータリカバリーの技術力の高さを象徴しています。復旧成功の要因として、次の点が挙げられます:

- 蓄積された知見に基づき、障害箇所を正確に特定

- 最新技術を駆使した独自の復旧手法を開発

- 精密な環境での復旧作業(専用クリーンルーム完備)

これらの要素が、他社では対応が難しいケースでも「不可能を可能に」しています。

「他社で復旧できなかった機器のご相談件数8,000件超」ですので、他社で復旧してもらえなかった機器であっても、デジタルデータリカバリーでは復旧できる可能性もございます。是非ご相談ください。

初期診断・相談・見積まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数50万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。