・HDDにアクセスできず、フォルダやファイルが見えなくなった

・電源を入れると「カチカチ」「ガリガリ」といった異音がする

・認識されているようで認識されない…そんな不安定な状態が続いている

このような症状は、HDDに「論理障害」または「物理障害」が発生しているサインかもしれません。

ファイルシステムの破損や誤操作による論理的な異常から、ヘッドクラッシュ・経年劣化・落下による物理的な故障まで、障害のタイプによって対処方法は大きく異なります。

誤った対応をしてしまうと、本来なら取り出せたはずのデータが完全に失われるリスクもあるため、まずは正確な見極めが重要です。

本記事では、HDDが認識されない・故障したときに考えられる主な原因を論理障害/物理障害に分け、それぞれの適切な復旧方法と注意点をわかりやすく解説します。

大切なデータが入っている場合は、通電や初期化を繰り返す前に、専門のデータ復旧業者への相談もご検討ください。

目次

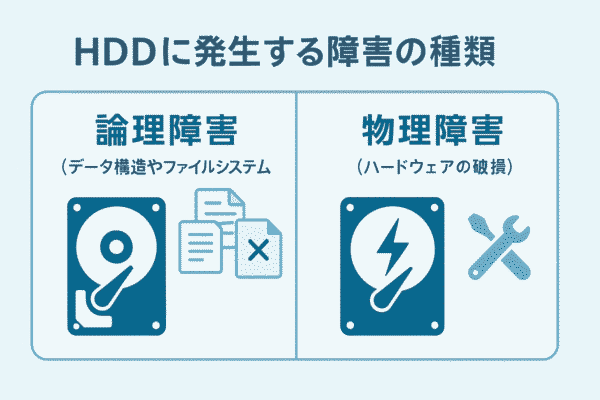

HDDに発生する障害の種類

HDDのトラブルは大きく分けて2種類。「論理障害」と「物理障害」です。それぞれ障害の原因や対処法が異なり、誤った対応は状態の悪化やデータの消失につながる恐れがあります。

論理障害(データ構造やファイルシステムの破損)

論理障害とは、HDDの構造上の問題によりデータが読み書きできなくなる状態です。HDD自体は通電して動作しているものの、ファイルシステムの破損や管理情報のエラー、誤操作などによってアクセスができない場合を指します。

たとえば、以下のようなケースが論理障害にあたります:

- 「フォーマットする必要があります」と表示される

- OSが起動しない

- ファイルやフォルダが消失する

- 誤って削除・初期化してしまった

これらの障害は、適切な方法で対応すればデータを復元できる可能性があります。しかし、自己判断での復旧作業や市販ソフトの誤使用により、元のデータが上書きされたり、状態をさらに悪化させてしまうリスクもあります。重要なデータが保存されている方は専門業者に相談することをおすすめします。

物理障害(ハードウェアの破損)

物理障害とは、HDD内部の部品や電子基板、モーターなどのハードウェアに異常が発生している状態を指します。たとえば、HDDから異音がする、まったく認識されない、電源が入らないといった症状が典型的です。

- 代表的な例として、次のようなケースが挙げられます。

- HDDから「カチカチ」「ジーッ」といった異音がする

- パソコンに接続してもHDDがまったく反応しない

- 落下や強い衝撃を与えたあとに動作しなくなった

物理障害は、専門的な設備と技術を要する非常に複雑な作業を必要とし、自力での復旧はほぼ不可能です。さらに、無理に電源を入れたり分解を試みたりすると、ディスク面に傷が付くなどして、データが完全に失われる恐れもあります。大切なデータを守るためには、できるだけ早い段階でデータ復旧の専門業者に相談することが重要です。

デジタルデータリカバリーでは、46万件以上(算出期間:2011年1月1日〜)の豊富な相談実績を持ち、物理的な故障や重度のデータトラブルなど、さまざまなケースにおいて正確な初期診断を行い、問題の原因を迅速かつ的確に特定します。

論理障害が生じる原因

論理障害とは、HDD内部の物理的な破損ではなく、データ構造やファイル管理情報に異常が発生することで、ファイルやフォルダにアクセスできなくなる障害を指します。見た目にはHDDが正常に動作しているようでも、以下のような原因で深刻な障害が起きている可能性があります。

ファイルシステムや管理情報の破損

HDDのファイル構造や管理情報(FAT、NTFS、MFTなど)が破損すると、データ自体は残っていてもアクセスができなくなります。「フォーマットしてください」といった表示が出るのもこのタイプの障害によるものです。

ウイルス感染やマルウェアによる異常

ウイルスやマルウェアがシステムファイルやユーザーデータを破損・暗号化することで、ファイル名が変わったり、開けなくなるといった症状が発生します。ランサムウェアに感染した場合は、データ自体が人質となることもあります。

誤操作による削除・初期化・パーティション消失

間違ってフォーマットしてしまった、不要なパーティションを削除した、ファイルを完全削除してしまったといった人為的ミスも論理障害の一因です。特に、ディスク管理ソフトの誤操作は取り返しのつかない結果を招くことがあります。

OSやソフトウェアの不具合

Windowsの更新失敗やシステムファイルの損傷によって、起動しなくなったり、「Operating System not found」と表示される場合があります。こうしたソフトウェア起因の障害も、HDDのデータ領域自体は無事であることがあります。

電源トラブルや不適切な取り外し

HDDを使用中に電源が突然落ちたり、外付けHDDを安全な手順を踏まずに取り外すと、ファイルシステムに異常が発生するリスクがあります。読み書き中の電源断は、特に高い確率で論理障害を引き起こします。

このように、論理障害はユーザー側で気づかないうちに進行することも多く、軽視していると突然データにアクセスできなくなる恐れがあります。

物理障害が生じる原因

物理障害とは、HDD内部のハードウェア(磁気ヘッド、モーター、基板など)が破損・劣化・故障することで発生する障害です。物理障害は放置するとデータの読取が不可能になり、自力での復旧は非常に難しいため、初期対応が極めて重要です。

HDDの落下・衝撃による損傷

使用中や持ち運び中にHDDを落下させたり、強い衝撃を与えてしまうと、内部の磁気ヘッドやプラッタに直接ダメージが及びます。特に動作中の衝撃は「ヘッドクラッシュ」を招き、データ記録面に物理的な傷が入ることで復旧が極めて困難になります。

経年劣化による摩耗・寿命

HDDは消耗品です。一般的に使用開始から3〜5年を超えると内部部品の摩耗や劣化が進み、読み書き性能が低下したり、ある日突然認識されなくなることもあります。モーターの回転不良やヘッドの劣化が顕著な例です。

異音や異常動作(ヘッドクラッシュ・モーター不良)

HDDから「カチカチ」「カリカリ」「ジーッ」といった異音が聞こえる場合、内部のヘッドが正常に動作していない、もしくはモーターが故障している可能性があります。こうした異常は、使用を続けることで障害が深刻化し、最悪の場合は完全復旧が不可能になります。

基板のショートや焦げ、コンデンサ破損

HDD基板には多数の電子部品が搭載されており、落雷や静電気、電源トラブルなどによってショートすることがあります。特にコンデンサやチップの破損が発生すると、通電してもまったく動作しなくなるケースがあります。

水濡れ・湿気・高温などの環境要因

HDDは湿気や熱に弱い精密機器です。結露や水濡れ、高温環境にさらされた状態で使用すると、内部の金属部品に腐食や膨張が生じて回転不能に陥ることがあります。特に夏場の密閉空間や、梅雨時の高湿度環境は注意が必要です。

このように、物理障害は外的要因や経年劣化などによって予期せず発生します。症状が現れた際に通電を続けると、HDD内部の損傷が拡大し、データ復旧が困難になるリスクがあります。次に、物理障害が疑われるときの正しい対処法について解説します。

HDDが故障した時の対処法

HDDに異常が発生した際は、原因の特定と適切な対応が重要です。間違った操作を避け、以下の手順に沿って安全に対処することで、データの復旧成功率を高めることができます。ここでは、状況に応じた3つの対処ステップを紹介します。

まず最初にやるべきこと

HDDが故障したかもしれないと感じたら、すぐに実行すべき初期対応があります。安易な再起動や通電の繰り返しは状態を悪化させる原因になるため、まずは冷静に現状を確認しましょう。

電源のオン・オフや再起動を繰り返さない

HDDの異常時に再起動や通電を繰り返すと、内部に負荷がかかり、障害が悪化する可能性があります。認識しない場合は、無理に操作を続けず、電源を切って状態を保ちましょう。

- HDDから異常を感じたら、すぐに電源を切る

- 再起動や通電操作を繰り返さず、冷静に対処する

- 次の確認手順に進む前に、HDDの状態を記録しておく

異音がある場合は直ちに電源を切る

「カチカチ」「カタカタ」「焦げ臭い」などの異音・異臭がある場合、物理障害の可能性が高く、通電を続けるとデータ領域が破損する危険があります。

- HDDから異音・異臭を確認したら即座に電源を落とす

- そのままの状態で保存し、HDDを取り外す

- 静電気と衝撃を避けて、安全な場所に保管する

ケーブルや接続端子の掃除・確認

SATA/USBケーブルの緩みや接点不良が原因で認識されないケースもあります。まずは物理的な接続状況を見直しましょう。

- HDDとPCを接続しているケーブルを一旦すべて外す

- 接続端子やポートにホコリやサビがないか確認する

- 必要に応じてケーブルを交換し、再接続を試みる

他のPCや外付けケースで認識を試す

PC本体の故障やUSBポートの不具合の可能性もあります。他の環境でHDDが認識されるか確認してみましょう。

- HDDを丁寧に取り外す

- 他のPCやUSB外付けケースに接続してみる

- 認識されるかどうか、ディスク管理で確認する

論理障害(物理的な異常がない場合)

HDDが物理的には動作していても、ファイルシステムのエラーや誤操作によりアクセスできない場合は「論理障害」が考えられます。次の対処法を試すことで、データが復旧できる可能性があります。

デバイスマネージャーでHDDを確認

HDDがデバイスとして認識されているかを確認することで、物理的な接続は問題ないか、ドライバーに異常があるかを判断できます。

- Windowsの検索バーに「デバイスマネージャー」と入力して開く

- 「ディスクドライブ」項目から対象HDDを探す

- 表示されている場合は、右クリック→「ドライバーの更新」または「無効→有効」を試す

Windowsの自動修復・エラーチェック機能を使う

HDDがエクスプローラーに表示される場合は、Windowsのエラーチェック機能でファイルシステムの不整合を修復できることがあります。

- 「エクスプローラー」で対象HDDを右クリック

- 「プロパティ」→「ツール」タブ→「エラーチェック」からスキャンを実行

- 異常が見つかった場合は、修復の案内に従う

chkdskコマンドを試す(要注意)

chkdskはファイルシステムのエラー修復に有効ですが、誤使用や重度の障害時にはデータに悪影響を及ぼすリスクもあるため、慎重に判断してください。重要なデータが保存されている方は専門業者に相談することをおすすめします。

- スタート→「cmd」でコマンドプロンプトを右クリック「管理者として実行」

- 対象のドライブがDの場合:

chkdsk D: /fと入力してEnter - 処理後、結果を確認し、再度アクセスできるか確認

データ復旧ソフトを利用する

論理障害でデータが見えない場合、復旧ソフトを使ってスキャン・復元を試みることができます。ただしデータ復元ソフトには復旧の不完全性があるため、文字化けや一部破損が生じる可能性があります。また物理的な故障には一切対応できないため、大事なデータが保存されている場合は専門業者に問い合わせることをおすすめします。

- 正常な別のPCに復旧ソフト(EaseUS, Recuvaなど)をインストール

- 対象HDDを外付けケースなどで接続する

- ソフトを起動し、スキャン→復旧したいファイルを保存

HDDのフォーマット(最終手段)

他の手段で修復できない場合、HDDのフォーマットを行うと再利用できるようになりますが、データは完全に消去されます。大切なデータがある場合は絶対に実行しないでください。

- エクスプローラーで対象HDDを右クリック

- 「フォーマット」を選択し、ファイルシステム(例:NTFS)を選ぶ

- 「クイックフォーマット」にチェックを入れて開始

物理障害(異音・認識しない・落下・水没など)

HDDが動かない、異音がする、水没・落下したなどの場合、物理障害の可能性が高くなります。このような状態で通電を続けると、障害が深刻化してデータ復旧が不可能になる恐れがあるため、次の対処法を厳守してください。

すぐに電源を切る

HDDから異音がする、まったく動作しない、落下・水濡れがあったなどの場合、通電を続けると記録面が損傷し、復旧できなくなります。まずはすぐに電源を切ってください。

- PCまたはHDDの電源を完全にオフにする

- ケーブル類をすべて外し、静電気に注意して保管する

- 内部での劣化を防ぐため、通電は一切行わない

自力での分解や修理は行わない

HDD内部は非常に繊細で、微細なホコリや指紋でも致命的なダメージとなります。市販の工具や知識では安全な作業は不可能です。

- カバーやネジを開けたり、分解を試みない

- YouTubeなどの情報を参考にしない(環境が異なります)

- 専門業者の診断を待つまで保存状態を維持する

速やかにデータ復旧専門業者へ相談

物理障害はクリーンルームでの解体や、専用の設備による部品交換が必要になるケースが多く、自力での対応は不可能です。できるだけ早く専門業者に相談してください。デジタルデータリカバリーでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。まずは復旧専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。

なぜデジタルデータリカバリーでは復旧困難なHDDの復旧事例が多いのか

デジタルデータリカバリーはこれまで数々のHDDの復旧に成功してきました。HDDの復旧事例が多いのには、理由があります。

復旧の研究開発が活発

従来、記録面に傷があるHDDは復旧が極めて困難とされ、対応を断念せざるを得ない状況でした。

しかし弊社では、専用設備の導入や海外研修を通じた技術開発により、記録面を安全に処理する独自の研磨技術を確立。これにより、傷のあるHDDからのデータ復旧率を大幅に高めることに成功しています。

東京都経営革新優秀賞を受賞

過去不可能とされていた傷のついたHDDからのデータ復旧率を大幅に向上させたことや、市場ニーズに迅速に対応し、復旧対象媒体を拡大した取り組みが認められ、2021年11月25日に東京都経営革新優秀賞を受賞しています。

国内最高峰の復旧設備

HDD復旧の成功事例の多さは、デジタルデータリカバリーの技術力の高さを象徴しています。復旧成功の要因として、次の点が挙げられます:

- 蓄積された知見に基づき、障害箇所を正確に特定

- 最新技術を駆使した独自の復旧手法を開発

- 精密な環境での復旧作業(専用クリーンルーム完備)

これらの要素が、他社では対応が難しいケースでも「不可能を可能に」しています。

「他社で復旧できなかった機器のご相談件数7,300件超」ですので、他社で復旧してもらえなかった機器であっても、デジタルデータリカバリーでは復旧できる可能性もございます。是非ご相談ください。

初期診断・相談・見積まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数46万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。