- NAS内のフォルダが突然空になっていた

- 特定のファイルだけが見えなくなっている

- ネットワーク経由でNASにアクセスできない

このような症状に直面した場合、「大切なデータが消えたのでは」と不安になるのも無理はありません。仕事の資料や大切な写真が消失したように見えると、そのショックは大きいでしょう。

ただし、実際には“見えなくなっているだけ”のケースもあり、安易な再起動や初期化はデータの上書きにつながる危険があります。

まずは原因を冷静に見極め、物理障害か論理障害かを判断することが大切です。本記事では、NASで起きやすいデータ消失の原因を整理し、ケースごとの適切な復旧方法を解説します。初動を誤らなければ、データを救える可能性は十分にあります。

少しでも不安を感じたら、24時間365日、無料で診断を行っていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

目次

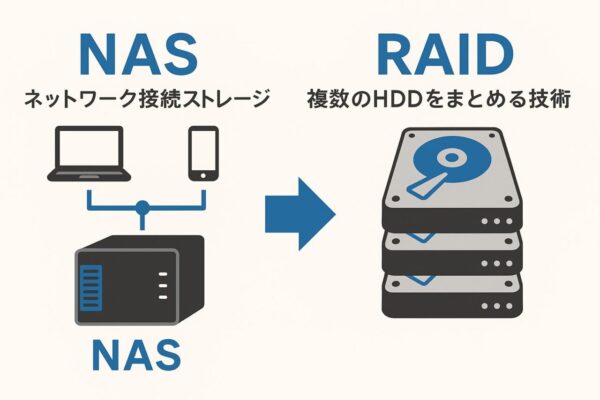

NASとは?

NAS(Network Attached Storage)とは、ネットワークを通じて複数のパソコンやスマートフォンなどからアクセスできる外部ストレージです。主にファイル共有や自動バックアップの用途で使われ、家庭用から業務用まで幅広く普及しています。多くのNASは複数のHDDを組み合わせたRAID構成に対応しており、故障時のデータ保護や復旧にも配慮されています。また、クラウドサービスとの連携機能やリモートアクセス機能を備えた機種も多く、重要なデータを効率的に一元管理できます。

NASのデータが消える原因

NASでデータが消えたように見えるトラブルの多くは、以下の2つに分類されます。原因を正しく把握することが、復旧の第一歩となります。

論理障害

ファイルシステムの破損や操作ミスなどが原因で、データにアクセスできなくなる状態です。比較的軽度であれば、自力での復旧が可能な場合もあります。

- ファイルやフォルダが突然消えたように見える

- アクセス権限エラーや文字化け

- 誤って削除、初期化した

破損の程度によっては、一部の情報だけが欠けている軽度なものから、ファイルそのものが開かなくなる重度のものまでさまざまです。表面的には同じように見えても、内部の構造や破損箇所によって復元方法が大きく異なるため、対応には専門的な知識やツールが必要になります。大切なデータがある場合は、専門業者に相談するのをおすすめします。

物理障害

NAS本体や内蔵HDDに何らかの物理的な故障が発生した場合、データにアクセスできなくなることがあります。以下のような症状が出ている場合は、物理障害の可能性が高く、専門業者による復旧が必要です。

- NASから異音や異臭がする

- ランプが赤やオレンジで点灯・点滅している

- 落下、水没、雷被害など物理的衝撃を受けた

NASで保存していたデータが突然見えなくなる原因のひとつに、ストレージ内の不良セクタ(読み書き不能な領域)の発生があります。不良セクタが生じると、共有フォルダやファイルにアクセスできなくなったり、NASが起動エラーや再起動ループを繰り返すなどの異常が発生することがあります。

こうしたトラブルの多くは、HDDやSSDの物理的な損傷が原因であり、無理に再起動や通電を続けることで、NAS内のデータが完全に失われるおそれもあります。NASのデータが消えたように見える場合でも、まずはストレージの状態を確認し、安易な操作を避け、データ復旧の専門業者に相談しましょう。

当社では、相談から初期診断まで24時間365日無料でご案内しています。まずはお気軽にご相談ください。

ttps://www.ino-inc.com/data_check/hdd/hdd-physical-damage-recovery.php

法人向けデータ復旧サービスをお探しの方へ

法人のお客様では、社内サーバやRAID構成のストレージ、業務用PCや外付けHDDといった社内のデータ環境でトラブルが起きると、単なるデータ損失だけでなく、業務停止や情報漏えいリスクにつながるおそれがあります。

「自分で試してよいのか」「どのタイミングで専門業者に相談すべきか」判断に迷われる法人ご担当者様も少なくありません。当社では、法人専任のアドバイザーが状況を伺い、最適な復旧プランをご案内します。

サーバやNASなど機器を社外に持ち出せない場合は、専門エンジニアによる出張訪問での診断・復旧にも対応しています。セキュリティ体制や復旧事例、よくある質問は、以下の法人向け専用ページにまとめています。業務データの復旧でお困りの際は、こちらもあわせてご覧ください。

NASデータ消失時の対処法

NASのデータが消えた場合は、焦って操作を行わず、以下の手順に沿って冷静に対処することが重要です。

NASの使用を中止する

まず何よりも、NASへの通電や操作をすぐに止めることが大切です。使用を続けると、データが上書きされてしまい、復旧不可能になるケースもあります。

- NASのすべての操作を中止します。

- 電源ボタンを使って正しくシャットダウンします(無理な電源断は避けてください)。

- LANケーブルや外部接続機器もすべて取り外します。

接続機器と電源を確認する

NAS自体の故障ではなく、単なる接続不良や電源供給の問題でアクセスできない場合もあります。以下の手順で基本的な環境を確認しましょう。

- LANケーブルが正しく差し込まれているか確認します。

- ルーターやスイッチングハブに異常がないか確認します。

- 別のコンセントやACアダプターでNASを再起動してみます。

ごみ箱やバックアップを確認する

NASにはごみ箱機能が搭載されている機種があります。また、定期的なバックアップを設定していた場合は、そこからの復元も検討可能です。

- NASの管理画面にアクセスします。

- 「ごみ箱機能」が有効であれば、削除ファイルを確認します。

- 外付けHDDやクラウドへの自動バックアップ履歴をチェックします。

データ復旧ソフトを利用する

論理障害が原因であれば、NASに対応したデータ復旧ソフトを使って、自力でデータを救出できる場合があります。

ソフトでデータを修復できることもありますが、間違った操作でデータをさらに失うリスクがあります。大事なデータがあるなら、迷わず専門業者に相談するのが賢明です。

- PCに復旧ソフトをインストールします。

- 「NASとLinuxのデータ復元」モードを選択します。

- NASのIPアドレスや認証情報を入力して接続します。

- スキャンが完了したら、復元可能なファイルを確認して保存先を別ストレージに指定して復旧します。

専門業者に相談する

物理障害やRAID崩壊、復旧ソフトで解決できない場合は、無理に操作せず、早めに専門のデータ復旧業者に相談するのが最も安全です。誤った対応で状況を悪化させる前に、冷静に判断しましょう。

デジタルデータリカバリーは、これまでに50万件以上の相談実績(※1)を持ち、一部復旧を含む復旧件数割合92.6%(※2)という高い成果を上げています。相談から初期診断まで無料で、24時間365日対応していますので、不安を感じた時点でお気軽にご相談いただけます。

※1 期間:2011年1月以降

※2 2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合

なぜデジタルデータリカバリーでは復旧困難な機器の復旧事例が多いのか

デジタルデータリカバリーはこれまで数々の復旧に成功してきました。復旧事例が多いのには、理由があります。

業界トップクラスの実績

私たちデジタルデータリカバリーは、17年連続で国内売上No.1(※1)。累計50万件以上(※2)の相談実績をもとに、あらゆるデータトラブルと向き合ってきました。

「データが戻ってくるかどうかは、最初の診断で決まる」

そう言っても過言ではありません。

最大の強みは、その“症例データの蓄積数”。

すべての相談内容を電子カルテのように管理し、障害のパターンと復旧手法を社内でデータ化。

これにより、問題の切り分けが圧倒的に早くなり、対応スピードと成功率の向上につながっています。

その結果、48時間以内に対応を完了した件数は全体の約80%。

一部復旧を含む復旧件数割合は92.6%(※3)と、業界でも高水準の成果を出し続けています。

国内最高峰の復旧設備

復旧の成功事例の多さは、デジタルデータリカバリーの技術力の高さを象徴しています。復旧成功の要因として、次の点が挙げられます:

- 蓄積された知見に基づき、障害箇所を正確に特定

- 最新技術を駆使した独自の復旧手法を開発

- 精密な環境での復旧作業(専用クリーンルーム完備)

これらの要素が、他社では対応が難しいケースでも「不可能を可能に」しています。

「他社で復旧できなかった機器のご相談件数8,000件超(※4)」ですので、他社で復旧してもらえなかった機器であっても、デジタルデータリカバリーでは復旧できる可能性もございます。是非ご相談ください。

相談から初期診断まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数50万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

※1:データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを提供し、その売上が総売上の50%以上を占める企業のこと ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2023年)

※2:期間:2011年1月1日~

※3:2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合。

※4:算出期間:2016年6月1日~

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。