- RAID1構成のHDDが突然故障した

- ミラーリング環境で一方のHDDが認識されない

- RAID再構築中に誤操作でデータが見えなくなった

こうした症状が現れたとき、多くの場合、RAID1の片方のHDDにはまだデータが残っていますが、誤った対処によってその唯一のデータも失われる危険性があります。

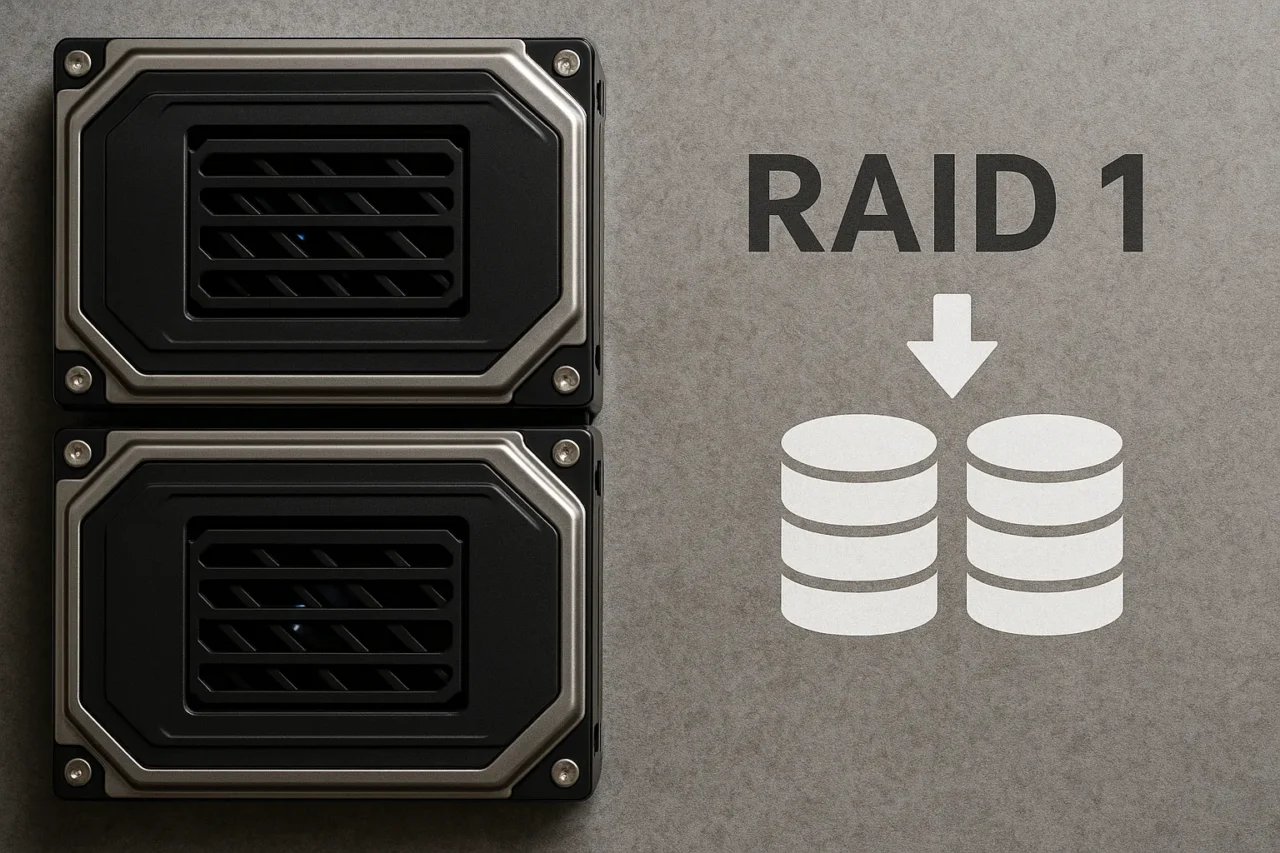

RAID1は「ミラーリング構成」として、冗長性を確保する仕組みですが、正しい知識がなければその利点が仇となり、復旧不可能な状態に陥ることがあります。例えば、再構築の順序を誤ると、正常なディスクまで上書きされてしまう恐れがあります。

本記事では、RAID1(ミラーリング)環境におけるHDD故障時のデータ復旧手順を、ハードウェアRAIDとWindowsソフトウェアRAIDの2ケースに分けて詳しく解説します。大切なデータを守るために、正しい知識と行動が必要です。

もしご自身での対処に少しでも不安がある場合は、当社が24時間365日体制で無料診断を行っております。まずは状況をお聞かせください。安全な手順をご案内いたします。

目次

RAID1の特徴と共通の注意点

RAID1は「ミラーリング」とも呼ばれ、2台のディスクに同一のデータを書き込む方式です。この仕組みにより、片方のHDDが故障してももう片方からデータを読み出せるため、可用性に優れた構成とされています。

しかし、RAID1はあくまで「冗長性(予備)」を高めるための仕組みであり、バックアップの代替にはなりません。また、復旧作業や再構築手順を誤ると、かえって残されたデータまで消失させてしまう危険性があります。以下のような注意点を必ず守る必要があります。

- 残存ディスクに書き込まない

- 「ディスク初期化」メッセージは絶対にキャンセル

- RAID構成の順序やポートを変更しない

- 異常検知後は即時使用中止

- 再構築はデータ確保後に慎重に行う

特に、RAIDコントローラがアレイを認識できなくなっていた場合でも、RAID1はミラー構成であるため、ディスク単体から直接データを救出できる可能性があります。

誤操作が引き起こすさらなるリスク

しかし、こうした状況でも安易な操作には十分注意が必要です。

RAID1の特性上、片方のディスクにアクセスできたとしても、そのまま操作を誤るとデータが上書きされ、復旧の難易度が一気に上がる恐れがあります。

特に「ディスクの初期化」や「フォーマット」などのシステムメッセージが表示された際に、指示通りに進めてしまうと、残されたデータまで消去されるリスクが高まります。再構築や接続ポートの変更も、RAID情報の損失につながる重大な操作になるため、絶対に慎重な対応が求められます。

だからこそ、RAIDトラブルが発生した際には、状況の把握と正確な診断が重要になります。その点、当社ではRAID構成の解析に特化した専門チームが対応し、データ損失のリスクを最小限に抑えながら、安全にデータを救出しています。

当社では、相談から初期診断まで24時間365日無料でご案内しています。まずはお気軽にご相談ください。

法人向けデータ復旧サービスをお探しの方へ

法人のお客様では、社内サーバやRAID構成のストレージ、業務用PCや外付けHDDといった社内のデータ環境でトラブルが起きると、単なるデータ損失だけでなく、業務停止や情報漏えいリスクにつながるおそれがあります。

「自分で試してよいのか」「どのタイミングで専門業者に相談すべきか」判断に迷われる法人ご担当者様も少なくありません。当社では、法人専任のアドバイザーが状況を伺い、最適な復旧プランをご案内します。

サーバやNASなど機器を社外に持ち出せない場合は、専門エンジニアによる出張訪問での診断・復旧にも対応しています。セキュリティ体制や復旧事例、よくある質問は、以下の法人向け専用ページにまとめています。業務データの復旧でお困りの際は、こちらもあわせてご覧ください。

RAID1が認識されない場合のデータ復旧(ハードウェアRAID)

RAIDカードやマザーボードのRAID機能で構成されたRAID1でも、片方のディスクが無事ならデータ救出は可能です。RAID構成が崩れても、正常なディスクを単体でPCに接続し、専用の復旧ソフトを使えばデータを取り出せる可能性があります。

故障ディスクの取り外し

RAID1では片方のディスクが健全であればデータ救出の可能性があるため、まずは問題のないディスクを抜き取り、単体でアクセスする準備を行うことが重要です。

この際、通電状態での取り外しや静電気の発生は、ディスクに損傷を与える恐れがあるため、慎重に実施してください。

- PCまたはRAID機器の電源を完全に落とします。

- RAID1構成のうち、明らかに故障していない側のHDDを慎重に取り外します。

- 静電気対策を講じたうえで、安全に保管してください。

Windowsに単体接続

RAID構成が崩れていたとしても、RAID1は各ディスクに同じ内容が書き込まれているため、状態の良いディスクを単体で接続すればデータの読み出しが可能な場合があります。

ただし、接続時にWindowsが「フォーマットしますか?」といった警告を表示することがあり、ここで誤って初期化や書き込みを行うと復旧は困難になります。表示が出たら必ずキャンセルし、読み取り専用の環境で作業を行うようにしてください。

- USB-SATA変換ケーブルやHDDドックを用意します。

- 取り出したHDDをWindows PCに接続します。

- 「フォーマットしますか?」と表示された場合は必ずキャンセルしてください。

復旧ソフトでデータ抽出

RAID1ディスクをWindowsに接続しても、ファイルシステムの破損やLinux由来の構成情報の影響で、中身が見えないことがあります。こうした場合は、R-StudioやDMDEなどの復旧ソフトを使い、ディスク全体をスキャンしてファイルを抽出する方法が有効です。これらのツールはRAID構成やEXT系ファイルシステムにも対応しており、高い復旧精度が期待できます。

- 公式サイトからR-StudioまたはDMDEをダウンロード・インストールします。

- アプリを起動し、接続されたRAID1のディスク(例:/dev/sdbなど)を選択します。

- 「詳細スキャン」や「全体スキャン」を実行し、パーティションやファイル構造を解析します。

- スキャン結果から必要なファイル・フォルダを選び、別のドライブや外付けHDDへコピー保存します。

RAID1の再構築手順(ハードウェアRAID)

新ディスクの準備

RAID1再構築には、故障ディスクと同容量以上の新品HDDが必要です。可能であれば同じメーカー・型番を選び、事前に別環境で動作確認しておくと安心です。準備が整ったらPCの電源を切り、故障ディスクを外して新ディスクを同じスロットに取り付けます。

- 既存のHDDと同容量またはそれ以上の新品ディスクを用意します。

- 可能であればメーカー・モデルを揃えると認識トラブルを回避できます。

- PCの電源を落とし、故障ディスクを取り外して新ディスクを装着します。

RAIDユーティリティで再構築

新しいディスクを取り付けたら、RAIDコントローラのBIOSや専用ユーティリティ(例:Intel RST、MegaRAID)でリビルドを実行します。多くの場合は自動で開始されますが、手動操作が必要なこともあるため、必ず状態を確認し、「Rebuild」などのコマンドで同期を開始してください。作業中は他の操作を控え、電源断に十分注意しましょう。

- PCを起動し、RAID BIOSまたは専用管理ソフトを開きます。

- 新ディスクをアレイに追加し、「Rebuild」操作を実行します。

- 再構築が開始されたら100%完了するまで操作を控えて待ちます。

再構築後の確認

- RAID管理画面で「Optimal」状態であることを確認します。

- ディスクが正常にペアを組んでミラーリングされているか確認します。

- 再構築後のボリュームから正常にデータアクセスできるか検証します。

ミラーボリュームが見えない場合のデータ救出(WindowsソフトウェアRAID1)

Windowsの動的ディスクによるRAID1(ミラー)は管理しやすい反面、障害時に「失敗」「異形式」などの表示が出ることがあり、誤操作でデータを失うリスクがあります。ただし、ミラー状態が崩れていても片方のディスクにデータが残っている可能性は高いため、以下の手順で安全にボリュームを認識させ、データを救出しましょう。

ディスク管理で状態を確認

まずは「ディスクの管理」画面で、ミラー構成ディスクの状態を確認します。片方のディスクが切断・故障している場合、「失敗」「冗長性の失敗」「オフライン」「異形式」などの表示が出ることがありますが、データが残っているケースも多くあります。状態を正確に把握し、無理な操作を避けることが、安全な復旧の第一歩です。

- 「スタート」メニューから「コンピューターの管理」を開き、「ディスクの管理」に進みます。

- ミラーボリュームの状態が「失敗」や「冗長性の失敗」と表示されているかを確認します。

- 「異形式」「オフライン」などと表示されたディスクがあるかも併せて確認します。

「異形式」ディスクのインポート

「異形式(Foreign)」と表示されたディスクは、別の環境で作成された動的ディスクの可能性があります。Windowsはこの状態では自動認識せず、明示的に「インポート」操作を行う必要があります。

ディスクを右クリックして「ディスクのインポート」を選ぶことで、構成情報が読み取られ、ボリュームが独立した状態で表示されるようになります。これにより、データへのアクセスが可能になる場合があります。

- 「異形式」と表示されたディスクを右クリックします。

- 「形式の異なるディスクのインポート」を選択します。

- インポート後、元のミラーが解除され、2つの独立したボリュームとして表示されることがあります。

ミラー解除とデータ確認

「異形式」のインポート後や片側のディスクが失われた場合、ミラー構成は自動で解除されることもありますが、手動で「ミラーの削除」を行うと残ったディスクを単独ボリュームとして認識させることができます。

この操作でデータが消えることはなく、安全に実行可能です。その後、エクスプローラーで内容を確認し、正常に読み取れることを確認しましょう。複数のボリュームが表示された場合は、更新日時などを参考に、最新のボリュームを選んでバックアップを行ってください。

- エクスプローラーで新たに表示されたボリュームにアクセスできるか確認します。

- 複数のボリュームが表示された場合は、フォルダの更新日時などを確認し、新しい方のデータを優先的にバックアップします。

- 重要データを外付けHDDなど別の保存先へコピーしてください。

復旧ソフトの活用(読めない場合)

- TestDiskやR-Studioなどの復旧ソフトをインストールします。

- 動的ディスク構成に対応したソフトで、ボリュームをスキャンします。

- 発見されたファイルを別のディスクに保存してください。

ミラー再構築手順(Windows動的ディスク)

データを救出できたら、Windowsのディスク管理で新しいディスクを動的ディスクに変換し、既存ボリュームにミラーを追加することでRAID1を再構築できます。手順を誤るとデータ損失の恐れがあるため、慎重に操作しましょう。再同期中はパフォーマンスが低下する場合があります。

故障ディスクの削除

動的ディスク上のミラー構成を再作成する前に、障害が起きたディスクを管理情報から削除する必要があります。

- 「ディスクの管理」で「Missing(不足)」や「オフライン」のディスクを確認します。

- 対象ディスクを右クリックし「ディスクの削除」を選択してRAID構成から除外します。

- 誤って「ボリュームの削除」を選ばないよう注意してください。

新ディスクの準備と動的ディスク化

RAID1ミラーを再構築するには、新しいディスクを追加し、動的ディスクに変換する必要があります。

- 新しいHDD/SSDを接続します。

- 未初期化ディスクなら「MBR」または「GPT」で初期化を行います。

- ディスクを右クリックして「動的ディスクに変換」を実行します。

ミラーの再作成

元の片側ボリュームを右クリックし、「ミラーの追加」を選択します。ウィザードが表示されるので、事前に動的ディスクに変換しておいた新ディスクを選択してください。

- 元の片側ボリュームを右クリックし「ミラーの追加」を選択します。

- ウィザードで新ディスクを選択し、ミラーリングを開始します。

- ディスク管理上で「リジェネレーティング(再生成中)」と表示されることを確認します。

同期完了の確認

再同期が完了すると、「ディスクの管理」画面でボリュームの状態が「正常(リダンダンシーあり)」と表示されるようになります。

- 同期完了後、「正常(リダンダンシーあり)」と表示されることを確認します。

- エクスプローラーからデータが正常に見えるかを確認します。

- 念のため、バックアップを取得しておくことをおすすめします。

Linux RAID1(mdadm)ディスクのデータ復旧(Windows環境での読み出し)

RAID1はディスク1本でも内容が保持されているため、1台でも無事であればデータ救出のチャンスがあります。ただし、Linuxのファイルシステム(EXT4やXFSなど)はWindowsで直接認識できないため、専用のソフトウェアやLinux環境を利用する必要があります。

Linux RAID1ディスクの読み出し手順(Windowsで復旧)

この手順では、NASやLinuxから取り外したRAID1構成のディスクをWindows環境で接続し、専用ソフトウェアを用いてデータを抽出します。RAID1であれば単体ディスクでもデータの読み取りが可能です。

ディスクの取り外し

LinuxサーバやNASからRAID1構成のHDDを取り外す工程です。RAID1は構成上、1台でも無事なディスクが残っていればデータ救出が可能な場合が多く、まずは対象のディスクを安全に取り外すことが重要です。

- NASやLinuxマシンの電源を完全に落とします。

- HDDを安全に取り外し、防振マット上などで静置します。

- 取り外しの際は静電気対策を徹底してください。

Windows PCに接続

以下は取り外したHDDを、Windows環境のPCに接続するステップです。

- 取り外したHDDをUSB-SATAアダプタやHDDドックでWindows PCに接続します。

- 「ディスクを初期化しますか?」と表示された場合は必ず「キャンセル」を選びます。

- ディスク管理上では「未割り当て」や「不明なパーティション」と表示されますが問題ありません。

データ復旧ソフトで読み取り

Linux RAID1構成ディスクは、専用のデータ復旧ソフトを使用することで、Windows環境でも内容を読み出すことが可能です。R-StudioやUFS Explorerなどのツールは、mdadm構成のRAID1やLinuxファイルシステム(EXT4、XFSなど)に対応しており、ディスクのメタデータから構成を自動的に検出してくれる場合もあります。復旧ソフトで対象ディスクをスキャンし、見つかったファイルを別の安全なディスクに保存します。

- R-StudioやUFS Explorerなど、Linux対応の復旧ソフトを使用します。

- ソフトを起動し、接続されたディスクのスキャンを開始します。

- 検出されたEXT4やXFSパーティションから必要なデータを選び、NTFSフォーマットの外付けHDDなどへ保存します。

Linux環境での読み取り(代替手段)

専用ソフトを使わず、Linux環境で直接RAID1ディスクを読み取る方法もあります。UbuntuなどのライブUSBで起動し、読み取り専用モードでディスクをマウントすることで、元のファイルシステムにアクセス可能です。

mdadmを使えばRAID構成を一時的に再構築してからマウントすることもできますが、操作にはLinuxの基本コマンドに対する知識が必要です。操作を誤るとデータに損傷を与える可能性があるため、不安な場合は専用ツールの使用が推奨されます。

- UbuntuなどのライブUSBでPCを起動します。

- コマンドラインで対象ディスクを「読み取り専用(ro)」でマウントします。

- 例:

sudo mount -o ro /dev/sdX1 /mnt/raid1で読み取り専用マウント。 - アクセスできたら外付けHDDなどにコピーを行います。

RAID1再構築手順(Linux / mdadm環境)

データの救出後は、障害ディスクを交換してRAID1のリビルドを行います。mdadmコマンドを使用することで、新ディスクをアレイに再追加し、自動同期(再構築)を開始できます。

Linux上でのRAID1再構築手順

この手順では、mdadmを利用して故障ディスクを交換し、健全なRAID1構成を復元します。特にNASを利用している場合、メーカー固有の手順にも注意してください。

新ディスクの装着

RAID1構成の復旧には、故障したディスクの交換が最初のステップとなります。LinuxサーバやNASの多くはホットスワップ(電源を入れたままディスク交換可能)に対応していますが、機種によって手順が異なるため、事前にマニュアルで確認してから作業を進める必要があります。交換用のディスクは、できる限り故障したものと同等かそれ以上の容量で、同一モデルであれば認識トラブルを避けやすくなります。

mdadmで再追加

新しいディスクをRAID1アレイに追加するには、Linuxの標準ツールであるmdadmを使用します。コマンドを実行することで、RAID構成にディスクを組み込む作業が行われ、アレイに追加されたディスクには自動的にデータの同期(リビルド)が開始されます。この手順は非常に重要で、構文の誤りや対象デバイスの指定ミスが致命的なデータ損失につながる可能性があるため、慎重に操作する必要があります。

同期状況の確認

RAID1アレイに新しいディスクを追加すると、自動的にデータの同期処理が始まります。この進捗状況を把握するためには、Linux上で/proc/mdstatを確認します。ここで「recovery」や「resync」といったキーワードが表示されていれば同期中であり、完了までの目安時間や現在の進行状況が確認できます。同期が完了するまでは、できる限りシステム負荷を下げる運用を心がけ、意図しないシャットダウンなどが発生しないよう注意してください。

整合性チェックと再運用

RAID1の再構築が完了し、アレイの状態が「clean」や「active」など正常に戻ったことを確認したら、仕上げとして整合性のチェックを行いましょう。以下の対応を通じて、システムの健全性を確保することが大切です。

- ファイルシステムに破損がないかを確認するために、

fsckコマンドを実行する - 必要に応じてマウントテストを行い、実際にアクセスできるかを確認する

- システム再起動後もRAIDが正しく認識されるよう、

/etc/mdadm/mdadm.confに最新のアレイ情報を反映しておく

ただし、RAIDの再構築は一見シンプルに見えても、少しの判断ミスが大切なデータの消失に直結するリスクがあります。RAID構成に不安がある場合や、再構築作業に少しでも迷いが生じた場合は、専門業者への相談を強くおすすめします。

特にRAID1ではミラーリング構成により安全性が高いと思われがちですが、再構築中の操作ミスやディスク障害の見落としによって、両方のディスクからデータが失われる可能性もあります。だからこそ、正確な診断と安全な手順で作業を進めることが重要です。

その点、当社ではRAID構成の診断からデータ復旧までを専門に扱う技術者が対応しており、これまで50万件以上の相談実績(算出期間:2011年1月~)を持つ信頼の体制を整えています。一部復旧を含む復旧件数割合は92.6%(2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合)という高い成果を維持しています。

相談から初期診断まで無料で、24時間365日いつでもご相談いただけます。RAID再構築に不安を感じた場合は、早めのご相談をおすすめします。

自力で対応できない場合はデータ復旧の専門業者に相談する

自力で対応できない場合や、機器が物理的に破損している場合、個人での修復は困難です。重要なデータが含まれている場合、データ復旧専門業者に依頼するのが最も安全です。

データ復旧業者では、問題の根本原因を特定し、安全にデータを回復する最善の方法を提案できます。デジタルデータリカバリーでは、相談から初期診断まで24時間365日体制で無料でご案内しています。まずは復旧専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。

デジタルデータリカバリーの強み

デジタルデータリカバリーは「データ復旧専門業者17年連続データ復旧国内売上No.1」(※1)の実績を持つデータ復旧業者です。

データ復旧の技術力として、一部復旧を含む復旧件数割合92.6%(※2)を誇っています。

他社で「復旧不可能」と判断された機器を、当社が復旧に成功した事例は数えきれません。実際に、他社復旧不可相談件数でも8,000件超 (算出期間:2016年6月1日~) を超えています。

これこそが“データ復旧の最後の砦”と呼ばれる理由です。どんな状態でも、諦める前にまずはご相談ください。最善を尽くしてデータを取り戻します。

※1:データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを提供し、その売上が総売上の50%以上を占める企業のこと。第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2023年)

※2:2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合

相談から初期診断まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数50万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。