- RAID構成のサーバーが突然アクセス不能になった

- RAID 0を使用していたが、1台のHDDに障害が発生した

- Linuxでmdadmを使ってRAIDを組んでいたが、復旧手段が分からない

これらの状況に心当たりがある場合、すでに重大なデータ消失のリスクが進行している可能性があります。

RAIDは、複数の物理ディスクを統合してパフォーマンスや信頼性を高める技術ですが、構成によっては一部の障害が全体の致命的損失につながります。特にRAID 0のような冗長性のない構成では、たった1台のHDD故障が即座に全データの喪失へと直結します。

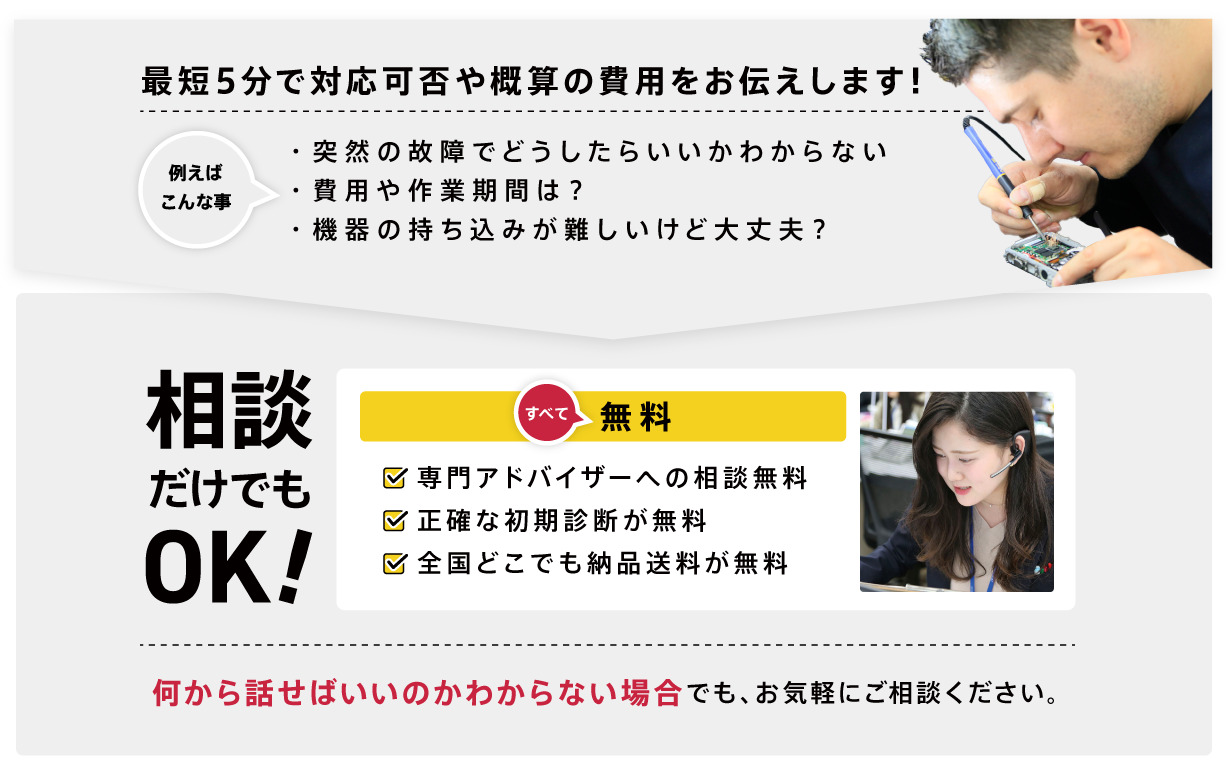

本記事では、Linux環境でmdadmを用いたソフトウェアRAID構成を対象に、RAIDレベルごとの障害発生リスク、主なトラブルのパターン、障害発生時の復旧方法と注意点について、実例を交えながら詳しく解説します。なお、当社では24時間365日、無料で診断・状況把握を行っております。操作に不安がある場合、データを失う前にまずご相談ください。

目次

RAID構成ごとの障害原因

ソフトウェアRAIDにおける障害は、使用しているRAIDレベルごとに特性とリスクが異なります。障害が発生した際に適切な対応を行うためには、RAIDごとの構造と弱点を理解することが不可欠です。

ここでは、代表的なRAID構成(RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10)に分けて、典型的な障害原因を整理しました。RAIDは冗長性のある構成であっても、適切な対応がなされないと全データ消失に繋がる可能性があります。

誤った対応を行ったり、放置したりすることで、

- データが完全に消失する

- RAIDアレイが崩壊してマウント不能になる

- バックアップすら取れない状態に陥る

といった重大な事態が発生するリスクがあります。

次に、RAIDレベルごとに発生しやすい障害の種類を解説します。

RAID 0:冗長性ゼロによる即時崩壊リスク

RAID 0はストライピングによる高速性を重視した構成ですが、冗長性を一切持たないため、1台でもディスクが故障するとアレイ全体が機能不全に陥ります。バックアップがない場合は即座に全データを失う可能性があります。

- 1台のディスク故障でアレイ全体が破損

- RAIDメタデータの不整合による認識失敗

- ユーザーによる誤操作(再作成や誤フォーマット)

RAID 1:放置によるミラー崩壊と同期不整合

RAID 1は冗長性のある構成ですが、1台の故障を放置すると、残るディスクも故障し、最終的に全データが失われる危険があります。また、接続や設定ミスによりミラーリング構成が分断されることもあります。

- 1台故障を放置 → 残りも老朽化で故障

- 誤操作によるミラー崩壊

- mdadm設定の不備で個別ディスクとして起動 → 同期崩壊

RAID 5:複数故障やリビルド中の読み取り不能

RAID 5はパリティにより1台の故障には耐えられますが、リビルド中にさらに1台が故障すると復旧不能になります。また、不良セクタの露見や操作ミスもアレイ崩壊の原因となります。

- 1台故障中に2台目が故障 → アレイ全体が崩壊

- リビルド中のI/O負荷で残存ディスクがエラーを起こす

- mdadm操作ミスによるRAID構成情報の破壊

RAID 6:冗長限界超えによるアレイ破損

RAID 6は2台の同時故障にも耐えられる高耐障害構成ですが、3台以上のディスクが同時に故障するとパリティでは再構成できず、致命的なデータ損失に繋がります。

- 3台以上の同時障害でRAID6の冗長性を超過

- リビルド中の高負荷で連鎖的に故障

- RAID構成の不整合や誤ったアセンブル操作

RAID 10:同一ペア故障による全損リスク

RAID 10はRAID 0とRAID 1を組み合わせた構成で、高速な読み書き性能と冗長性の両立を可能にします。しかし、同一のミラーペアに属する2台のディスクが同時に故障すると、そのストライプが破損し、結果的にアレイ全体が機能しなくなるリスクがあります。

さらに、障害発生後に不適切なアレイ再構成を行うと、データの整合性が損なわれる恐れがあります。RAIDの冗長性に過信して運用監視が不十分になると、重大な障害に気づくのが遅れ、被害が拡大するケースも少なくありません。

このようにRAID構成によって、障害発生時の影響や対応の難易度は大きく異なります。適切な診断と専門的な対応が、データの安全を守るためには欠かせません。

当社では、相談から初期診断まで24時間365日無料でご案内しています。まずはお気軽にご相談ください。RAID再構築に少しでも不安を感じた場合は、早めのご相談をおすすめします。

法人向けデータ復旧サービスをお探しの方へ

法人のお客様では、社内サーバやRAID構成のストレージ、業務用PCや外付けHDDといった社内のデータ環境でトラブルが起きると、単なるデータ損失だけでなく、業務停止や情報漏えいリスクにつながるおそれがあります。

「自分で試してよいのか」「どのタイミングで専門業者に相談すべきか」判断に迷われる法人ご担当者様も少なくありません。当社では、法人専任のアドバイザーが状況を伺い、最適な復旧プランをご案内します。

サーバやNASなど機器を社外に持ち出せない場合は、専門エンジニアによる出張訪問での診断・復旧にも対応しています。セキュリティ体制や復旧事例、よくある質問は、以下の法人向け専用ページにまとめています。業務データの復旧でお困りの際は、こちらもあわせてご覧ください。

RAID 0の対処法

RAID 0は高速性を重視した構成である反面、冗長性が一切なく、1台でもディスクが故障するとアレイ全体が破損してしまいます。そのため、障害発生時の復旧手段は限られていますが、状態によっては一部のデータを回収できる可能性もあります。以下にRAID 0で発生しやすいトラブルと、その具体的な対処法を示します。

バックアップからのデータ復元

RAID 0運用における最も確実な復旧手段は、事前に取得していたバックアップからデータを復元することです。RAID 0は1台故障=全損となるため、バックアップが唯一の安全策です。

- バックアップが保存されている外部メディアやクラウドストレージにアクセスします。

- 破損前の最新のバックアップファイルを選定します。

- 対象のサーバやRAID構成外のストレージにデータをリストアします。

故障ディスクからの部分サルベージ

バックアップがない場合、故障ディスクが完全に死んでいなければ、特殊なツールで部分的なサルベージを試みることができます。成功率は状況によりますが、データ断片の復元が可能な場合もあります。

- 故障ディスクを別システムに接続します。

- Linuxでddrescue等を用いてディスク全体のイメージを取得します(例:

sudo ddrescue /dev/sdX image.img log.log)。 - 健全なディスクの内容と併せて、データ復旧ツールやRAID解析ソフトでファイル断片の抽出を試みます。

RAID構成の手動アセンブル

RAID構成そのものが破損していない場合は、手動でRAID 0のアセンブルを試みることでアレイを再起動できる可能性があります。mdadmの正しい構文を理解し、安全に組み直すことが重要です。

- コマンド

cat /proc/mdstatでアレイの状態を確認します。 - 不要なRAIDデバイスがある場合は、

sudo mdadm --stop /dev/md127などで一旦停止します。 - 元のRAIDメンバーデバイスを指定して手動アセンブルを実行します。例:

sudo mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdX1 /dev/sdY1

–assume-cleanによる再構築

通常のアセンブルがうまくいかない場合、元のRAID構成と完全に同一のパラメータ(デバイス順序・チャンクサイズなど)を指定して、--assume-cleanオプション付きで再構築する手段もあります。ただし、非常に高リスクな操作です。

- すべてのメンバーディスクの順序や構成情報を事前に確認します。

- アレイを以下のように再作成します:

sudo mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdX1 /dev/sdY1 --assume-clean - 再構築後、

mountでファイルシステムが認識されるか確認します。

RAID 1の対処法

RAID 1は高い冗長性を持ち、1台のディスクが故障しても運用継続が可能な構成ですが、故障を放置したり、ミラーの同期状態が不整合になると、リスクが一気に高まります。ここではRAID 1の障害に対する具体的な対処法を整理します。

故障ディスクの特定と分離

まず、どのディスクが故障しているのかを確認し、アレイから安全に分離する必要があります。mdadmの出力を見て、状態が「faulty」になっているデバイスを特定してください。

mdadm --detail /dev/md0を実行し、Failed Devicesや状態を確認します。- 故障ディスクを

--failでマーク:sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdX1 - 次に

--removeでアレイから除外:sudo mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdX1

新ディスクの準備とRAID再同期

故障ディスクを交換後、パーティションを準備し、RAIDアレイに追加することで自動的に同期(リビルド)が始まります。再同期が完了するまで進捗を監視しましょう。

- 新ディスクに旧ディスクと同じパーティション構成を作成します(

sfdiskやsgdiskを使用)。 - 作成されたRAID用パーティションをRAIDアレイに追加:

sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdY1 cat /proc/mdstatで再同期の進捗を確認します。

単独ディスクからのデータ抽出

RAID 1では各ディスクが完全なデータコピーを保持しているため、RAIDを構成できなくなった場合でも、片方のディスクからデータを読み出すことが可能です。

- 正常なディスクを別環境に接続し、

mdadm --examineで状態を確認。 - 必要に応じて、

mdadm --assemble --run /dev/md0 /dev/sdX1でアレイを1台で強制起動。 - マウントして必要なデータをバックアップします。

メタデータの不整合を手動で修正

RAID 1構成のメタデータが破損していた場合、手動で再構築することが可能です。ただし、--assume-clean付きで慎重に行う必要があります。

mdadm --examine /dev/sdX1でUUIDやイベント番号を確認。mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdX1 missing --assume-cleanを実行。- 再アセンブル後、動作確認と構成保存を実施します:

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

RAID 5の対処法

RAID 5はパリティによって1台の故障には耐えられますが、2台以上の障害が発生するとデータを失う危険があります。また、リビルド中の読み取りエラーや操作ミスも致命的な障害を引き起こす可能性があります。以下にRAID 5における障害発生時の対処法を詳しく解説します。

故障ディスクの特定と除去

RAID 5で1台のディスクが故障した場合、まずそのディスクを明確に特定し、mdadmコマンドでアレイから除去する必要があります。アレイがデグレード状態であることを確認してから操作してください。

mdadm --detail /dev/md0でFailed Devicesの項目を確認。- 対象ディスクを

--failでマーク:sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdX1 - その後

--removeで除去:sudo mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdX1

新ディスク追加とリビルドの実行

新しいディスクを交換・準備した後、RAID 5アレイに追加すると自動的にリビルド(再構成)が開始されます。リビルド中は他のディスクに高い負荷がかかるため、状態監視が重要です。

- 故障ディスクを物理的に交換し、適切にパーティションを準備します。

- 新ディスクをRAIDに追加:

sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdY1 cat /proc/mdstatでリビルド進行状況を確認し、完了まで監視。

強制アセンブルによる読み取り

2台故障のようにアレイが通常起動しない場合でも、読み取り可能なディスクが一定数揃えば、--forceオプション付きで強制的にアレイを組むことが可能です。これは一時的な読み出し手段として使用します。

- まだ読み出せる可能性のあるディスクを慎重に選定します。

mdadm --assemble --force /dev/md0 /dev/sdX1 /dev/sdY1 /dev/sdZ1のように指定。- 読み取り専用でマウントし、重要データをバックアップします。

イベント番号の確認とメンバー選定

どのディスクが最も新しいデータを保持しているかを判断するには、mdadmの--examineを用いてイベントカウント(更新履歴番号)を比較します。正しい組み合わせでのアセンブルが重要です。

mdadm --examine /dev/sdX1などで各ディスクのEvents :値を確認。- 最新のイベント番号を持つN-1台のディスクを選定。

- その組み合わせでアレイを再構成、あるいは強制アセンブルを試行。

RAID 6の対処法

RAID 6は二重パリティによって最大2台までの同時故障に耐えられますが、それを超える障害が発生すると、アレイの復旧は極めて困難になります。ここでは、RAID 6において発生し得る障害状況別の対処法を整理します。

1台または2台のディスク故障への対処

RAID 6は最大2台の故障までであれば正常に稼働し続けるため、この範囲内での障害は確実に修復可能です。RAID 5と同様に、新しいディスクを準備しリビルドを行います。

- 故障ディスクを

--fail指定でマークし、--removeでアレイから除去します。 - 新しいディスクを同様のパーティション構成で用意します。

sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdY1でRAIDアレイに追加。cat /proc/mdstatで再構築の進行状況を確認。

強制アセンブルによる一時的なデータ退避

2台故障時でRAIDアレイが起動できない場合でも、残るディスク群が健全であれば--forceを用いた強制アセンブルにより一時的に読み取り専用で起動可能です。この間にデータを退避することが重要です。

- 読み取り可能なディスクのみで構成可能か

mdadm --examineで状態確認。 sudo mdadm --assemble --force /dev/md0 /dev/sdX1 /dev/sdY1 ...で強制アセンブルを試行。- 読み取り専用でマウントし、すぐにデータをバックアップ。

3台以上の故障時の対応

RAID 6では3台以上のディスクが故障するとパリティでの修復は不可能です。一般管理者レベルでの復旧は困難なため、下記のような手順が推奨されます。

- 全ディスクのイメージをddrescueなどで取得し、物理破損の進行を防ぐ。

- 失われたディスクのうち部分的に読み取れるものがあれば優先的に回収対象とする。

- 構成情報(レベル、チャンクサイズ、順序など)をもとにRAID再構築の試行。

- 不可能な場合は、専門業者への依頼を検討。

リビルド前のディスク健全性チェック

RAID 6で1台交換してリビルド中に2台目が故障するケースを防ぐには、事前に全ディスクの健全性を確認することが有効です。SMART値や不良セクタの有無を確認してください。

- 各ディスクに対して

smartctl -a /dev/sdXでSMART情報を取得。 - 不良セクタ数や再割当てセクタが急増しているディスクがあれば要注意。

- 必要に応じて該当ディスクを予防的に交換してからリビルドを実施。

その点、当社ではRAID構成の診断からデータ復旧までを専門に扱う技術者が対応しており、これまでに50万件以上の相談実績(※1)を持ち、一部復旧を含む復旧件数割合92.6%(※2)という高い成果を上げています。相談から初期診断まで無料で、24時間365日対応していますので、不安を感じた時点でお気軽にご相談いただけます。

※1 期間:2011年1月以降

※2 2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合

なぜデジタルデータリカバリーでは復旧困難な機器の復旧事例が多いのか

デジタルデータリカバリーはこれまで数々の復旧に成功してきました。復旧事例が多いのには、理由があります。

業界トップクラスの実績

私たちデジタルデータリカバリーは、17年連続で国内売上No.1(※1)。累計50万件以上(※2)の相談実績をもとに、あらゆるデータトラブルと向き合ってきました。

「データが戻ってくるかどうかは、最初の診断で決まる」

そう言っても過言ではありません。

最大の強みは、その“症例データの蓄積数”。

すべての相談内容を電子カルテのように管理し、障害のパターンと復旧手法を社内でデータ化。

これにより、問題の切り分けが圧倒的に早くなり、対応スピードと成功率の向上につながっています。

その結果、48時間以内に対応を完了した件数は全体の約80%。

一部復旧を含む復旧件数割合は92.6%(※3)と、業界でも高水準の成果を出し続けています。

国内最高峰の復旧設備

復旧の成功事例の多さは、デジタルデータリカバリーの技術力の高さを象徴しています。復旧成功の要因として、次の点が挙げられます:

- 蓄積された知見に基づき、障害箇所を正確に特定

- 最新技術を駆使した独自の復旧手法を開発

- 精密な環境での復旧作業(専用クリーンルーム完備)

これらの要素が、他社では対応が難しいケースでも「不可能を可能に」しています。

「他社で復旧できなかった機器のご相談件数8,000件超(※4)」ですので、他社で復旧してもらえなかった機器であっても、デジタルデータリカバリーでは復旧できる可能性もございます。是非ご相談ください。

相談から初期診断まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数50万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

※1:データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを提供し、その売上が総売上の50%以上を占める企業のこと ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2023年)

※2:期間:2011年1月1日~

※3:2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合。

※4:算出期間:2016年6月1日~

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。