SSDの寿命や異常が気になっていませんか?ある日突然、パソコンが起動しなくなったり、大切なファイルが消えていたりするかもしれません。

- ファイルが開かない・破損する

- SSDが認識されたりされなかったりする

- CrystalDiskInfoで健康状態が「注意」になる

こうした症状は、軽度な劣化から内部メモリチップの故障まで幅広く原因があり、見極めが非常に難しいのが実情です。

異常に気づかず使い続けると、データが完全に失われるリスクがあります。

本記事では、SSD寿命の目安や確認方法、寿命が近づいたときの正しい対応までをステップ形式で解説しています。

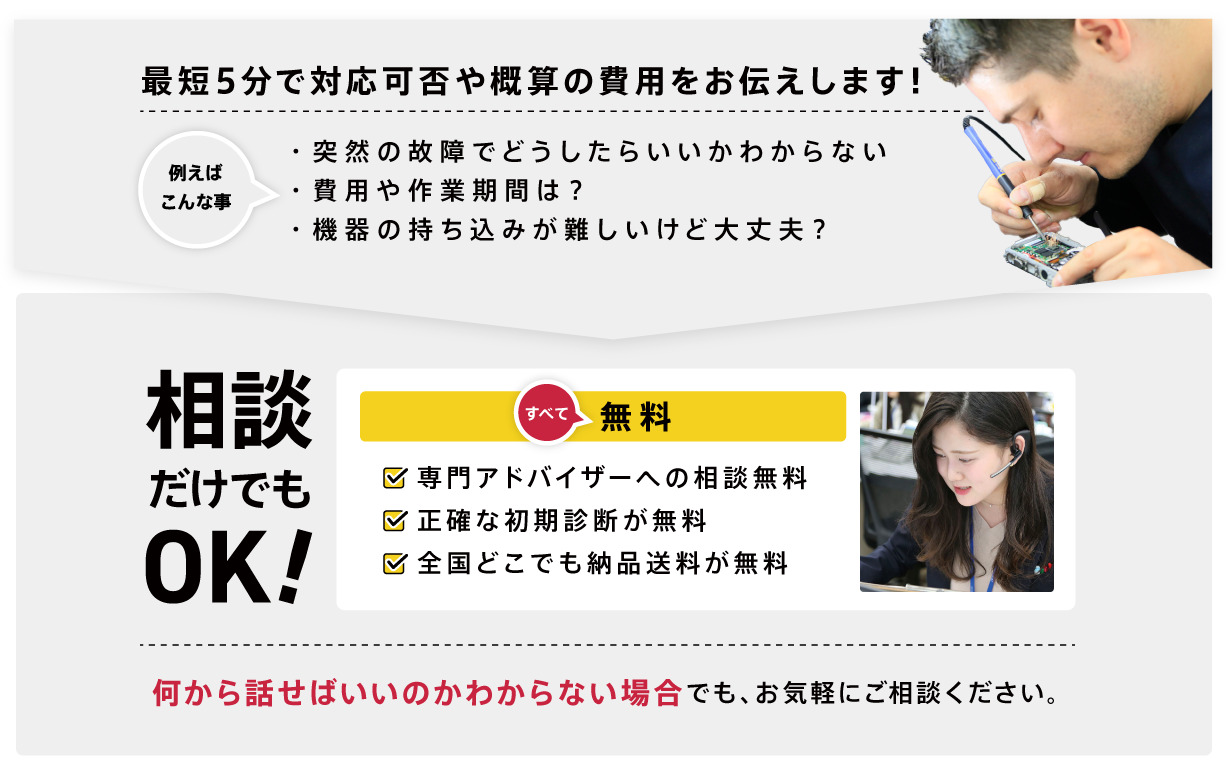

もし重要なデータが含まれている場合や、自力での対応に不安がある場合は、専門業者による診断をおすすめします。私たちデジタルデータリカバリーでは、相談から初期診断まで24時間365日体制で無料でご案内しています。

目次

SSD寿命の目安と、寿命を縮める原因

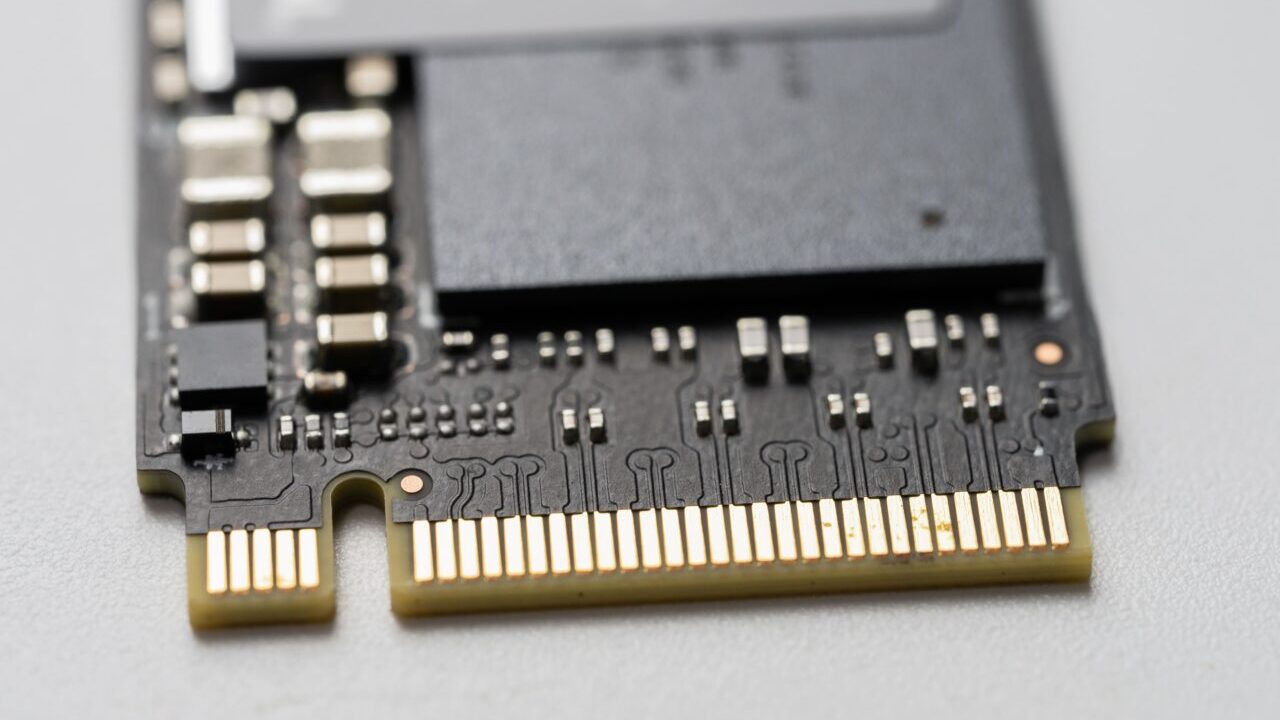

SSDは物理的な動作部分がないため故障しにくいと思われがちですが、実際には内部のメモリセルや制御回路の劣化が少しずつ進行しています。突然の認識不良やファイル消失といったトラブルの多くは、こうした内部的な寿命や負荷によって引き起こされます。ここでは、SSD寿命の基本的な見方と、寿命を早めてしまう主な原因について整理します。

SSD寿命は「年数」より「書き込み量」で見る

SSDの寿命に関して「5〜10年使える」といった年数表記が多く見られますが、これはあくまで目安にすぎません。実際には、製品ごとに設定されているTBW(Total Bytes Written)=総書き込み容量が基準になります。TBWが小さいモデルでは、5年未満で寿命に達することもあるため、使用年数での判断には限界があります。

寿命指標を1枚で整理(TBW / DWPD / P/Eサイクル)

SSD寿命を把握する上で重要な指標は次の3つです。TBWはSSD全体で書き込めるデータの総量で、DWPD(Drive Writes Per Day)は保証期間中に1日にどれだけ書き込めるかを示します。さらに、P/Eサイクルはメモリセル単位の寿命を表します。ただし、TBWに余裕がある場合でも、制御チップや電源障害によって故障することもあり、あくまで「寿命の目安」として参考にすべきです。

SSDの寿命を短くする6つの代表的な要因

SSDは、内部のセルが書き換えられるたびにわずかずつ劣化します。このため、使い方によって寿命が大きく左右されます。特に過酷な環境での使用や、データの偏った書き込み、長期間の放置などは、目に見えないかたちでダメージが蓄積していきます。以下では、注意すべき6つの典型的な要因を紹介します。

- 書き込み量の多さ:動画編集や仮想メモリ用途など

- 高温環境:ノートPC内部、冷却不足など

- 空き容量の少なさ:寿命の均等化が機能しない

- 突然の電源断:データ管理構造が破損

- 長時間の高負荷使用:サーバー用途や常時録画などで書き込みが急増

- 通電しない長期保管:バックアップ用SSDでも定期的な読み書きが必要

SSDの寿命や劣化は見えにくいものですが、早期の気づきと正しい対応がデータ消失を防ぐ鍵となります。少しでも異変を感じたら、無理に使い続けず、専門業者への相談を検討しましょう。

データ消失を防ぐ正しい対処法

SSDに異常や寿命の兆候を感じた場合、最も重要なのは「書き込みを止めること」です。データが読めるうちに安全なバックアップを取り、その後の使用や診断を慎重に行う必要があります。ここでは、寿命が近づいたSSDに対して安全かつ確実に対応するための具体的な対処法を解説します。

最優先は「書き込みを止めて、退避する」

SSDの異常に気づいたら、まずすべきは通電と書き込みの停止です。症状が出ている状態での継続使用は、状況をさらに悪化させる可能性があるため、安全なストレージへデータを退避することが最優先です。

- 外付けHDDやNAS、クラウドなど別の保存先を準備する

- 最も重要なファイルから優先的にコピーする

- コピー先でデータが正常に開けるか確認する

- SSD内でのフォルダ移動や同一ドライブへのコピーは避ける

交換・移行の最短ルート(壊れる前提での行動)

異常が出始めたSSDは、いつ完全に動作不能になるかわかりません。まだ動いているうちに、より容量や耐久性の高い新しいSSDへの交換・クローン移行を行うことで、安全にシステムとデータを守ることができます。

- 新しいSSDを購入し、外付けケースなどで接続する

- クローンソフトで現行SSDの内容を複製する

- PCに新SSDを組み込んで正常動作を確認する

やってはいけない操作(復旧可能性を落とす行為を明文化)

削除直後の「最適化」や「Secure Erase」操作は、データ復旧を不可能にしてしまうことがあります。また、誤ったフリーソフトの使用によって、状態が悪化するケースも多いため注意が必要です。

文字化けや一部破損が生じるリスクもあるため、大切なデータが含まれる場合は専門業者に問い合わせることが最も安全です。

自力で不安な場合は専門業者へ

SSDはHDDに比べてデータ復旧の難易度が高く、誤った操作で復旧率が著しく下がることもあります。異常を感じた段階で専門業者に相談することで、大切なデータを守れる可能性が高まります。

デジタルデータリカバリーは、これまでに50万件以上の相談実績(※1)を持ち、一部復旧を含む復旧件数割合92.6%(※2)という高い成果を上げています。相談・初期診断は無料で、24時間365日対応していますので、不安を感じた時点でお気軽にご相談いただけます。

※1 期間:2011年1月以降

※2 2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合

なぜデジタルデータリカバリーでは復旧困難なSSDの復旧事例が多いのか

SSDのデータ復旧は、削除データが即座に消去されるTRIM機能や、コントローラ・ファームウェアによる複雑な管理構造などにより、HDDに比べて難易度が高いとされています。

それにもかかわらず、デジタルデータリカバリーはこれまで数々のSSDの復旧に成功してきました。SSDの復旧事例が多いのには、理由があります。

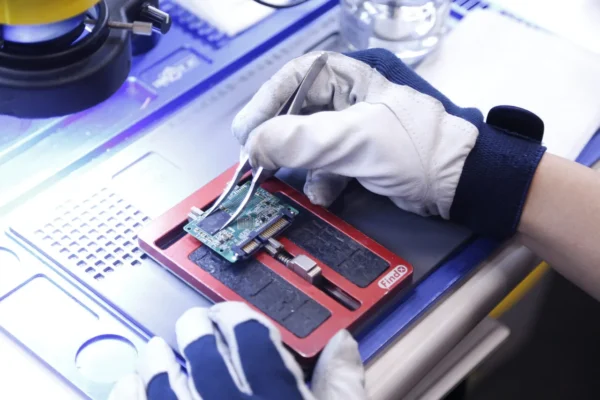

データ復旧専門のトップエンジニアが在籍

SSDの復旧事例が多い理由の一つは、2,000件以上のSDカードやSSDの復旧を手がけてきたメモリ媒体の専門エンジニアが在籍していることです。基板の移植や回路修復といった独自の技術を駆使し、これまで復旧が難しいとされていた障害にも多数対応。さらに、PCやサーバー環境を含む高難度な復旧を120件以上こなしてきた実績もあり、こうした高度な技術力がSSD復旧の成功率の高さにつながっています。

メーカーから復旧不可とされたSSDの復旧事例

メーカーで「素子障害により復旧不可」と診断された外付けSSDから、90%以上のデータ復旧に成功した事例があります。

このSSDは特殊なUSB接続型で、一般的なSSD用・USB用どちらの復旧ツールでも対応できない構造でした。そこで当社では、専用の復旧ツールを自社で開発。約15日間の作業のうち半分をツール作成に充て、ファームウェア修復とデータ抽出に成功しました。

メーカーで断られたケースでも、独自技術によって復旧できる可能性があります。

国内最高峰の復旧設備

SSD復旧の成功事例の多さはデジタルデータリカバリーの技術力の高さを象徴しています。復旧成功の要因として、次の点が挙げられます:

- 蓄積された知見に基づき、障害箇所を正確に特定

- 最新技術を駆使した独自の復旧手法を開発

- 精密な環境での復旧作業(専用クリーンルーム完備)

これらの要素が、他社では対応が難しいケースでも「不可能を可能に」しています。

「他社で復旧できなかった機器のご相談件数8,000件超」(算出期間:2016年6月1日~)ですので、他社で復旧してもらえなかった機器であっても、デジタルデータリカバリーでは復旧できる可能性もございます。是非ご相談ください。

相談から初期診断まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数50万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。